Wirtschaftsgeschichte Kanadas

Die Wirtschaftsgeschichte Kanadas ist zum einen mit der Kolonialgeschichte Großbritanniens und Frankreichs verbunden, zum anderen mit dem Britischen Empire und dem südlichen Nachbarn USA.[1] Prägten anfangs Pelzhandel und die Fernhandelskontakte der Indianer (First Nations) die ökonomischen Interessen der merkantilistischen Staaten Europas und der von ihnen ins Leben gerufenen Handelsgesellschaften, so sah sich das Königreich Großbritannien nach der Verdrängung Frankreichs (Vertrag von Paris) wegen der Expansionskraft der USA veranlasst, Kanada militärisch zu sichern, stärker zu besiedeln, verkehrstechnisch zu erschließen und mit hinreichendem Kapital auszustatten.

Dieser starke politische Einfluss sorgte für Kanäle und Straßen, für die Anwerbung von Siedlern, später für den Aufbau von Industrien und Eisenbahnlinien, aber auch für die Einrichtung von Reservaten für die Ureinwohner, die vielerorts den Siedlungs- und den Schürfinteressen der Rohstoffunternehmen im Wege standen. Der Entwicklung eines einheitlichen politischen und wirtschaftlichen Großraums standen jedoch historisch bedingte Unterschiede zwischen den Provinzen und Territorien gegenüber, die bis heute fortdauern. Dabei spielten gesellschaftliche und wirtschaftliche Modelle, wie etwa die starken und zählebigen Überreste der Feudalgesellschaft, eine erhebliche Rolle. Mehrfach versuchten Provinzen wie Québec und British Columbia, die sich in einer Phase Kanada angeschlossen haben, die für sie wirtschaftlich günstig zu sein schien, eine Loslösung von Kanada. Dabei strebten die Frankophonen die Selbständigkeit an, die englischsprachigen Gebiete eher den Anschluss an die USA.

Mit dem Niedergang der britischen Weltmacht fand, trotz der Nachwirkungen in der kanadischen Verfassung bis hin zur formalen Loslösung Kanadas und beschleunigt durch die Weltwirtschaftskrise, eine starke Verlagerung der ökonomischen Ausrichtung auf die USA statt. Dies geschah jedoch ebenfalls ungleichmäßig, denn der Westen richtete sich besonders auf Kalifornien bzw. seit Ende des 20. Jahrhunderts zunehmend auf Asien aus, die Prärieprovinzen, vor allem Alberta, zunächst auf die südlichen Nachbarn, dann als Öl- und Weizenlieferanten auf die Weltwirtschaft, der Ballungsraum um Toronto auf New York und die umliegenden Metropolen, der Osten, vor allem Montreal und die Atlantikprovinzen, auf Neuengland und Europa.

Gegensätzliche Voraussetzungen

_(14767126075).jpg.webp)

Als die ersten Europäer um 1500 nach Nordamerika kamen, trafen sie auf Gesellschaften, die für den frühkapitalistischen Markt und die Bedürfnisse der feudalen Oberschichten nur wenige Waren und praktisch keine adäquate Arbeitskraft zu bieten hatten. So waren die Tauschgüter von geringer Diversifikation und die Sklaverei kein lohnendes Geschäft. Im Gegensatz zu Lateinamerika wurde zudem erst spät Gold gefunden. So sprach nur wenig für eine Eroberung oder gar eine Besiedlung.

Die Bewohner der Küsten erkannten ihrerseits schnell, an welchen Gütern die Besucher Interesse hatten. Das waren vor allem Pelze. Dafür erhielten sie von den Neuankömmlingen Tauschwaren aus Glas und Metall, aber auch Waffen, die in ihren Wohngebieten selten, begehrt und von entsprechend hohem Tauschwert waren. Da viele in geringer Sesshaftigkeit oder als Nomaden lebten, zogen sie oftmals in die Nähe der Landestellen und der späteren Handelsposten, um den Handel mit dem Hinterland in ihre Hand zu bringen. So wurde der Einzugsbereich der Tauschplätze sehr viel größer, als die Europäer zunächst ahnten, und er veränderte die lokalen Machtverhältnisse. Es entstanden großflächige Areale, deren Gütertausch von begünstigten und durchsetzungsfähigen Gruppen beherrscht wurde und deren Führer dadurch oftmals ihre herausgehobene Position stärken konnten. Auf der anderen Seite dezimierten erste Epidemien diejenigen Stämme der Ostküste, die den engsten Kontakt zu den Europäern hatten.

Der Merkantilismus, der alle Wirtschaftstätigkeit so ausrichtete, dass möglichst viel Vermögen im jeweiligen Staatsgebiet verblieb, machte die Pelze zu einem bedeutenden Produkt für den europäischen Markt. So wurden nach 1600 erstmals Siedlungen errichtet, die die vor allem von Frankreich und England, aber auch von den Niederlanden, Schweden und Spanien beanspruchten Gebiete ökonomisch nutzen sollten. Gleichzeitig sorgte nun der häufigere Kontakt der Ureinwohner mit den Europäern immer wieder für katastrophale Einbrüche der Bevölkerungszahlen durch eingeschleppte Krankheiten. Diese regional sehr verschieden starke und schwer zu ermessende Entvölkerung – durch Epidemien, Wanderbewegungen und Kriege gegen Konkurrenten – dünnte das Handelsnetz vermutlich stark aus. Ebenso schädigten anhaltende Kriege den Fernhandel, auch den traditionellen.

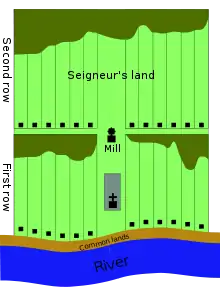

Die europäischen Kolonien konnten auf Dauer nicht nur vom Handel leben, sondern mussten sich auch selbst versorgen. Dazu diente den Siedlern, nachdem ihnen die Indianer über die ersten Winter hinweggeholfen hatten, eine Form des Landbaus, die in Europa nach feudalen Grundsätzen organisiert war. Dabei wurde Land an einen adligen Herrn vergeben, der dieses wiederum gegen Abgaben und Dienste weiter verlieh.

Die französische Landwirtschaft war an Frondienste (corvées) gebunden, wobei diese Dienste zunehmend durch Abgaben abgelöst wurden. Außerdem waren diese Abgaben nicht geeignet, die Hörigen zu höheren Erträgen anzuspornen. Wurden andererseits die Abgaben in Form von Münzen geliefert, so fraß die Inflation nach und nach – wenn auch langsamer als heute – die Einnahmen des Herrn auf.

Die Übertragung des Feudalismus auf Nordamerika brachte im späteren Kanada einen gesellschaftlichen Gegensatz zwischen französischen und englischen Gebieten hervor, denn England hatte infolge der Glorreichen Revolution von 1688 das feudale Regiment entscheidend geschwächt. In den Neuengland-Kolonien wurde der Feudalismus formell 1776 abgeschafft, Eigentum wurde individualisiert, Freizügigkeit galt für alle, die keine Sklaven waren, Abgaben und Dienste verschwanden und Arbeit wurde zunehmend zur Ware. In den französischen Gebieten wurde der Feudalismus hingegen erst 1854 aufgehoben. Bis dahin dominierten unfreie Arbeit auf dem Land, eine langsamere ökonomische Entwicklung, eine feudale Hierarchie mit starker Abhängigkeit von wenigen Familien, die wiederum ihren Mittelpunkt in Frankreich sahen.

Frankreich versuchte die Einfuhr von Luxuswaren zu bremsen, um den Abfluss von Edelmetallen zu verringern. Dazu förderte es die Entwicklung neuer Techniken, schützte heimische Industrien, regulierte Handelsabläufe und kontrollierte Qualitätsstandards. Dabei durften die amerikanischen Waren nicht in Konkurrenz zu eigenen treten. So unterstützte Richelieu ab 1627 die Einrichtung einer Handelsgesellschaft, die die Kolonisierung vorantreiben und den Handel mit Pelzen, die es in Frankreich nicht gab, nutzen sollte. Hinzu kamen Fisch- und Walprodukte. Auch sorgte er dafür, dass das Feudalsystem, die Coutume de Paris, in der Neuen Welt eingeführt wurde. Die Gesellschaft trat ihr Pelzhandelsmonopol gegen jährlich tausend Biberpelze wiederum an die Kolonie Neufrankreich ab. Nur französische Schiffe beförderten die nordamerikanischen Rohprodukte nach Frankreich.

Auch in England herrschte die Lehre des Merkantilismus vor. Doch ab Ende des 17. Jahrhunderts gingen die Regulierungen weder so weit wie in Frankreich, noch gingen sie vom Hof aus. Zugleich waren die Manufakturen viel weniger in die Finanzierung des Staatshaushalts eingebunden, sondern entwickelten sich eher nach kapitalistischen Grundsätzen. Während vom Handel mit Fisch, Tabak, Indigo, Reis, Holz, Getreide, Baumwolle und vor allem Pelzen monopolistische Handelsgesellschaften profitierten, ernährte der Boden die kleine lokale Bevölkerung. Nur selten dienten die Agrarerträge dem Export, noch seltener dienten die beiden Zweige der wechselseitigen Finanzierung.

Sowohl in Neuengland als auch in Neuschottland dominierte zunächst das von England übernommene System der Crown Grants, also der Ausstattung durch die Krone und der Quit-Rents, der dazugehörigen Geldabgaben.

Als die französische Kolonie kurz vor der Französischen Revolution britisch wurde, war Großbritannien auf die Solidarität dieser Region gegen die USA angewiesen. Folglich ließ London das Gesellschaftssystem weitgehend unangetastet, und so ging sowohl die französische als auch die amerikanische Revolution an Neufrankreich vorbei.

Nach 1783 sorgte die häufig ungeregelte Aneignung von Land (Squatting) dafür, dass Land verkäuflich wurde. Auf dieser Basis, also nicht mehr nach feudalen Grundsätzen, erfolgte ab 1870 die massenhafte Ausgabe von Land an Siedler, die in Kanada erst etwa 1930 endete. Dazu kam die Ausgabe von Land an Loyalisten, also Großbritannien treu gebliebene Flüchtlinge aus den USA und an sonstige Veteranen. Diese verkauften oftmals ihr Land, so dass es zu riesigen Güterballungen kam, die den Besitzern auch politische Macht verschafften. Die Verfassung der Provinz Ontario erwähnt folglich keine Quit-Rents mehr, beharrte im Gegenteil auf freier Landvergabe.

Erste Phase der Kolonialisierung: Handel

Atlantikküste

Neuschottland, das die Briten Nova Scotia nannten, wurde in französischer Zeit Acadie genannt. Das Tal von Annapolis wurde als Grundherrschaft ausgegeben, doch endete diese bereits nach wenigen Jahrzehnten und führte zu freiem Landbesitz. Ursache war der Krieg zwischen dem Hugenotten Charles de Saint-Étienne de la Tour, dem Gouverneur von Akadien zwischen 1631 und 1642 sowie von 1653 bis 1657, und dem Katholiken Charles de Menou d'Aulnay. Während La Tour seit 1610 im Pelzhandel tätig war, unter den Mi’kmaq gelebt, eine Abenaki-Frau geheiratet hatte und von den Händlern unterstützt wurde, standen hinter d’Aulnay Leute bei Hof. Dieser von 1640 bis 1645 anhaltende Konflikt, in dem protestantische Engländer eine wichtige Rolle spielten, überließ das zerstörte Land freier Nutzung – trotz des Grundsatzes „nulle terre sans seigneur“ (kein Land ohne Feudalherrn). Als Acadie 1713 britisch wurde und die dortigen etwa 10.000 Franzosen sich unterwarfen, verlor sich der Kontakt zum französischen Feudalsystem endgültig. Die 1755 vertriebenen Akadier – abgesehen von denen, die auf Prince Edward Island und am oberen Saint John River ausharrten – kehrten ab 1765 zurück und erhielten Land auf der Basis des gemäßigteren britischen Feudalsystems. Die übliche Landgröße lag bei 100 Acre pro Familienoberhaupt und 50 weiteren pro Familienangehörigem.

Die Kolonialverwaltung stand vor einem grundsätzlichen Problem, nämlich der Finanzierung der Erschließung, der Sicherung und Verwaltung der Kolonien. Ab 1790 wollte sie dazu übergehen, das Land für einen US-Dollar pro Acre zu verkaufen, doch in den nächsten Jahren dominierten die Squatter das Land. 1807 versuchte sie zur Finanzierung der Kolonie auf das Quit-Rent-System zurückzugreifen, doch die Bauern waren nicht in der Lage diese Abgabe zu zahlen. Zwar stellten sich 1832 im benachbarten Neubraunschweig Erfolge ein, doch stellte sich hier die Holzindustrie in den Weg, die kein Interesse an kleinteiligen Landvergaben hatte. So drängte die Kolonialmacht Nova Scotia und New Brunswick 1835 zum Kauf der Quit-Rents für 1500 bzw. 1000 Pfund. Tatsächlich kam Großbritannien ab 1848 nur noch für die Verteidigungskosten auf. Die Kolonien finanzierten sich nun durch Abgaben auf die Siedlung und durch Zölle.

Prince Edward Island war insofern ein Sonderfall, als hier Landvergaben durch die Krone erfolgten. Dazu richtete man 67 Lots ein, die so hießen, weil sie in einer Art Lotterie verteilt wurden. Die Besitzer mussten Quit-Rents zwischen 2 und 6 Shilling zahlen, doch nur Protestanten wurden zugelassen. Daher verlangte die Insel als Bedingung für den Beitritt zu Kanada 1873, dass Ottawa einen Kredit einräumte, um Land zu kaufen. Erst daraufhin endete der Feudalismus auf der Insel.

Die Kolonie Neufundland nahm wiederum einen anderen Weg. Hier war Landwirtschaft fast unmöglich, und die Insel war weitgehend auf Fisch- und Walfang angewiesen. Die Fischer versuchten zu verhindern, dass Siedler in ihr Gehege kamen, und verlangten um 1665 ihre Rückkehr nach England. 1675 saßen dennoch rund 1.600 Siedler auf der Avalon-Halbinsel, doch es gab keinerlei Landanspruch, außer auf die Gebiete, die für das Trocknen gefangenen Fisches vorgesehen waren.

Neufrankreich, Oberkanada

Die ersten Kolonisierungsbemühungen gingen von Richelieus Compagnie de la Nouvelle France aus, wobei die Gesellschaft zum Herrn allen Landes in Nordamerika wurde, das Frankreich unterstand, und zugleich ein Handelsmonopol besaß. Eines der ersten Lehen vergab sie 1634 an Robert Giffard de Moncel nahe Québec. Aufgabe des Herrn war es, das Land zu erschließen, wobei er selbst auf dem Land lebte. Gleichzeitig stand ihm das Recht auf die Getreidemühlen und andere Einrichtungen zu, mit den entsprechenden Abgaben von einem Vierzehntel (banalité). Als eine Art Frondienst leistete er gegenüber dem König die Errichtung von Brücken und Straßen, und er trug Sorge für die niedere Gerichtsbarkeit, aus der er Einnahmen bezog.

Die Coutume de Paris wurde offiziell 1640 eingeführt. 1763 bis 1774 galt sie als nicht mehr durchsetzbar, doch der Quebec Act setzte sie erneut fest. Die neuen, nun britischen Seigneurs, erhöhten die Abgaben. Außer im Gebiet der Loyalisten lebte das System bis 1854 fort. Die britische Kolonie war damit wirtschaftlich zweigeteilt.

Die Briten stoppten mit dem Quebec Act zugleich die Gratisabgabe von ungenutztem Land, etwa an Squatter. Stattdessen wurde das riesige Gebiet nach und nach kartographiert und in Lots aufgeteilt. Der Verkauf erfolgte in öffentlichen Auktionen. Der Mindestpreis war 6 Unzen pro Acre, dazu kamen 4 Shilling Quit-Rent pro Jahr sowie Verwaltungsabgaben.

Der erste Vizegouverneur von Oberkanada, John Graves Simcoe, verfolgte die Einrichtung eines aristokratischen Systems, bevorzugte aber zugleich die Ansiedlungsmethoden Neuenglands. 1792 und 1793 wurden 32 Townships an Spekulanten verkauft, doch mussten sie bis auf einen kleinen Teil diese großen Gebiete weiter vergeben. Zahlreiche kleine Besitzeinheiten lockten jedoch finanzstarke Aufkäufer an und 1797 wurde das korruptionsanfällige System durch öffentliche Auktionen abgelöst. Die Indianer, vor allem die, die selbst als britische Verbündete aus den USA geflohen waren, wie die Mohawk, verkauften Teile ihres Landes.

1791 gab Staatssekretär Henry Dundas Anweisung, Land für die Krone und für den Unterhalt des Klerus bereitzustellen: zwei Siebentel des für Siedler vorgesehenen Landes. Damit konnte London die Beteiligung der Siedler an den Verwaltungskosten vermeiden, was kein Selbstzweck war. Die Erfahrungen mit den USA hatten London gelehrt, dass solche Einnahmen schnell Partizipationsforderungen nach sich zogen. Schon 1820 begann man mit dem Verkauf der Kronreserven (Crown reserve), um Siedlungsstellen zu gewinnen, und auch die Kirche von England, die die sogenannten Clergy Reserves erhalten hatte, begann diese zu verkaufen. Insgesamt hoffte man, die Besiedlungskosten dadurch neutralisieren zu können, dass man Kredite aufnahm, mit denen diese finanziert wurden, um letztlich aus den Landverkäufen Gewinne zu ziehen. Landlose sollten dabei für öffentliche Arbeiten eingesetzt werden, wie Straßen- und Kanalbauten.

Darüber hinaus griff man, etwa in Toronto an zahlreichen Stellen, zum Mittel des Wegezolls oder der Maut, um Straßenbauten zu finanzieren.[2]

Colonel Thomas Talbots Siedlungen am Ufer des Eriesees und die der Canada Company im Huron Tract nordwestlich davon, zeigten, dass Landkäufe von Indianern und Landvergaben an Veteranen frei von feudalen Abgabensystemen oft erfolgreicher waren. Talbot hatte als ehemaliger Armeeangehöriger 5000 Acre erhalten. Bis 1831 hatte er Land für 40.000 Menschen in 28 Townships und auf einer Fläche von 500.000 Acre vergeben. Auch die Canada Company profitierte von der Zuwanderung aus Großbritannien. Schon um 1840 hatte die Gesellschaft von den 320.000 geliehenen Pfund 250.000 zurückgezahlt. Der Rest wurde ihr erlassen. Entsprechend dem Vertrag von 1826 durfte die Gesellschaft 43.380 Pfund in öffentliche Arbeiten und Infrastrukturmaßnahmen im Huron Tract investieren. Dazu zählte etwa auch der Ausbau des Schiffsverkehrs auf den Großen Seen.

Die USA entschieden sich 1862 für die Option des „freien Landes“ und des „Rechts des Eroberers“. Die freie Vergabe von Land, die man aus den USA übernehmen wollte, bedrohte jedoch die von den Métis in Manitoba eingerichtete Siedlungs- und Lebensweise. Hier standen die Eisenbahntrassen und die riesigen Besitztümer der Hudson’s Bay Company der Spekulation offen. Da der Wert der immer gleich großen Landstücke sehr stark divergierte, kam Insiderinformationen ein unschätzbarer Wert zu. Allein schon um Landspekulationen vorzubeugen, musste man normierend eingreifen. Die einfachen Anbaumethoden der Zeit bedingten, dass eine Siedlerfamilie 100 bis 300 Acre bewirtschaften konnte.

Da Kanada in dieser Phase sehr stark von der Landwirtschaft dominiert war, kam der Tatsache der unterschiedlichen Entwicklungen in den Provinzen größte Bedeutung zu.

Zweite Phase: Besiedlung

Neufundland

Bereits zwischen 1500 und 1585 hatte die englische Fischerei zugenommen, doch die iberischen Fischer herrschten vor. Anfangs handelte man noch zusätzlich mit den Indianern, vor allem um Pelze zu bekommen.

1583 bot die London and Bristol Company der Krone an, für Besiedlung und den Abbau von Eisenerz zu sorgen. Doch geriet George Calvert, Anführer der Kolonie bei Ferryland im Osten der Avalon-Halbinsel, unter „Papismusverdacht“. Diese Kolonie mit rund 100 Bewohnern war 1621 gegründet worden. Doch scheiterte sie am Klima und an französischen Angriffen. Erst in Maryland war Calvert erfolgreich. In Ferryland gab nun David Kirke den Ton an, der nicht verdächtig war. Doch 1634 wurde die Siedlungserlaubnis unter dem Einfluss der Fischer aufgehoben. In den brutalen Krieg zwischen Fischern und Siedlern wurden die einheimischen Beothuk hineingezogen, die dabei ausgerottet wurden.

Anfangs bereitete der erste ankommende Kapitän der Saison die Trocknungsgestänge am Ufer vor, doch im 17. Jahrhundert übernahm dies ein Commodore der englischen Flotte. Aus diesem Amt wurde eine Art Gouverneursherrschaft. Dabei entwickelte sich ein Dreieckshandel zwischen Neuengland, das Getreide, Holz, Fleisch und Fisch nach Südeuropa lieferte, und von wo Wein und Obst, Tuche und Seide, Gewürze und Käse nach England gingen. Von dort gingen wiederum englische Waren nach Neufundland. Dies band nicht nur den Handel an weiträumige Warenkreisläufe, sondern trennte auch Handel und Fischerei. Die großen Frachtschiffe waren für die Fischerei wenig geeignet. Die Saisonfischerei wurde zunehmend durch ortsansässige Fischerei abgelöst, was den Siedlungen zugutekam. 1699 erlaubte der Newfoundland Act den Fischfang durch Siedler.

Im Spanischen Erbfolgekrieg überrannten 1696 und 1705 Franzosen die Siedlungen. Mit dem Vertrag von Utrecht, 1713 und mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 kam die Insel endgültig an Großbritannien. Dennoch wurde der Fischhandel mit England unbedeutend im Vergleich zu dem mit Neuengland, das wiederum Neufundland mit Getreide versorgte.[3] War 1716 nur ein Drittel des Fischfangs von Siedlern durchgeführt worden, so waren es 1764 bereits zwei Drittel, um 1800 über 90 %. Die Vermarktung bewerkstelligten Neu-Engländer. Vor allem Fisch wurde aus Neufundland nach Europa, Neuengland, Westindien exportiert. Bis zum Beitritt zu Kanada im Jahr 1949 war die wirtschaftliche Bindung mit dem Hinterland sehr schwach. Im Gegensatz dazu war die Bindung an das Britische Empire sehr stark, in dessen Interesse ein intra-imperialer Handel lag.

Bis um 1790 zogen die Fischer Europas regelmäßig vor die Küste, ohne im Land zu bleiben. Französische Schiffe fingen im gesamten Bereich zwischen Neufundland, der Strait of Belle Isle bis nach Nova Scotia. Wichtige Zentren lagen an den Küsten und auf der Gaspé-Halbinsel. Die Portugiesen fischten vor allem vor dem Südosten Neufundlands, die Engländer um die Avalon-Halbinsel und in den Gewässern Neuenglands. 1713 endete die französische Konkurrenz weitgehend, während sich nun englische und neuenglische Fischer bekämpften.

Die amerikanische Unabhängigkeit gab der Fischindustrie zunächst starke Impulse – wenn auch die erste Zeit katastrophal war –, denn England war jetzt auf Neufundland angewiesen. Abgesehen von einer Krise um 1815 bis 1830 prosperierte der Fischexport, wozu sich eine expandierende Schiffbauindustrie gesellte. Gleichzeitig beendeten die Napoleonischen Kriege und der Krieg gegen die USA von 1812 bis 1814 endgültig die Saisonfischerei der Europäer. Fischerei und Schiffbau konzentrierten sich zunehmend um St. John’s.

Zwischen 1785 und 1815 vervierfachte sich die Bevölkerung der Insel von rund 10.000 auf 40.000 Einwohner. 1824 erhielt die Insel den Status einer Kolonie mit einem Gouverneur, 1832 eine Repräsentation. Doch die Wirtschaftskraft ging, im Vergleich zu anderen Regionen, kontinuierlich zurück. Marktpreisschwankungen machten extrem anfällig, Rohstoffe verbilligten sich zunehmend, und nach 1900 verlor Neufundland sogar seine Selbständigkeit.

Neufrankreich

Die französischen Siedler übernahmen von den Indianern zwar bestimmte Techniken, wie das Kanu, oder lernten, wie man Skorbut vermeidet, doch im Gegensatz zu den Briten pflanzten sie nicht Agrarprodukte wie Mais, Bohnen, Kürbisse oder Tabak an. Nur wenige Franzosen hielten sich in der ersten Besiedlungsphase von 1608 bis 1641 in der Kolonie auf; 1641 waren es nur 240. 1642 setzte, unter kirchlicher Ägide, eine zweite Phase ein, die zur Besiedlung der Île de Montréal führte. 1663 hatten nur 10 der 70 Seigneurien eine nennenswerte Ansiedlung zustande gebracht, die meisten Franzosen lebten um Québec und Montréal. Entlang der Flüsse wuchs die Zahl der Siedlungen langsam, als Städte können wohl nur Québec, später Trois-Rivières und Montreal angesprochen werden. Die Laval-Universität wurde 1635 gegründet, ein Jahr vor Harvard.

1663 begann die staatliche Förderung durch einen Repräsentanten des Königs, den Intendanten Jean Talon. Nun kamen jährlich rund 500 Neuankömmlinge, dazu zwischen 1663 und 1672 etwa 1000 unverheiratete Frauen aus Frankreich. 1668 kamen außerdem rund 2000 Soldaten mit dem Carignan-Salières-Regiment, von denen über 500 blieben. Paris garantierte ab 1677 für drei Jahrzehnte konstante Preise, zu denen in Kanada Pelze erstanden wurden. Diese Preise waren unabhängig von den fallenden Weltmarktpreisen.[4]

Nach 1700 wurde die Entwicklung zunehmend vom Konflikt mit Großbritannien überschattet. Nur noch 4000 neue Siedler kamen hinzu. Immerhin stieg die Bevölkerung durch zahlreiche in der Kolonie geborene Kinder von 24.500 im Jahr 1720 bis 1760 auf 70.000. 1704 untersagte das merkantilistische Paris die Herstellung von Pelzhüten in den Kolonien, 1736 auch die von Stoffen.

Die Landgüter des Adels waren anfangs sehr bescheiden, auch wenn sie sich „Seigneurs“ nannten. Doch hatten sie den Vorteil, dass ihnen Einkünfte aus der Kolonialregierung und aus den Handelsmonopolen sicher waren. Da die Renten nicht standesgemäß sein konnten und die Edelleute oftmals selbst den Acker bestellen mussten, erhielten Domänen eine große Bedeutung zur Versorgung. Arbeitsverpflichtung und Fronarbeit existierten nebeneinander. Mit der Zunahme von Pächtern zu Lasten der Fronarbeit nahm die Bedeutung der Güter im 18. Jahrhundert ab. Außerdem waren die Hörigen nicht so streng an die Scholle gebunden wie in Frankreich, denn man wollte ja die Einwanderung fördern. Daher versuchte die Krone die Hörigen vor Übergriffen der adligen Zwischeninstanz zu schützen.

Das Pflügen mit dem Räderpflug besorgten Ochsen, die Egge zogen Pferde. Die Ernte erfolgte mit Hilfe einer Sichel, die Sense kam eher beim Heuen zum Einsatz. Meist genügte die Ernte für den Eigenbedarf. So blieb die Landwirtschaft zwar die Grundlage der Kolonie, doch für die Außenwirtschaft spielte sie nur eine geringe Rolle. Folglich setzte vor allem die Schiffbauindustrie mit ihrem hohen Holzbedarf Veränderungen in Gang.

Sämtliche Handelsaktivität konzentrierte sich in Québec, Trois-Rivières und Montréal. Die Gewinne flossen nach Frankreich, und nur wenig Kapital verblieb in der Kolonie. Der Bedarf an Importwaren war gering und bezog sich auf Luxuswaren, wie Seife, Stoffe, elegante Kleider und Schuhe, aber auch Lampenöl und Salz. Der Export kam etwa ab 1720 in Gang, als höhere Preise sogar Getreideausfuhren lohnend machten. Diese gingen etwa nach Louisbourg oder Westindien.

Montreal bestand um 1700 aus zwei Straßen mit zahlreichen Querstraßen, in denen 1300 Menschen in weniger als 200 Häusern lebten. 1731 lebten dort bereits fast 3000 Menschen, 1741 sogar 3575 in 457 Häusern.[5] Québec hatte um diese Zeit sogar 5000 Einwohner. Nur diese Zentren waren mit Straßen verbunden, wobei der Chemin du Roy erst 1731 bis 1737 entstand. Der Straßenbau, der bald auch die Forts verband, hing mit der wachsenden Zahl von Reitpferden zusammen. Ansonsten dominierte die Flussschifffahrt und das Kanu. Diese wurden meist von jungen Männern geführt, die sich als Ruderer verdingten.

Da nur wenige über Geldeinkünfte verfügten und diese ihre Waren oftmals in Frankreich erwarben, gab es keinen funktionierenden Geldkreislauf. Als 1685 ein britisches Schiff das Schiff mit den Soldzahlungen kaperte, emittierte die Provinzregierung kurzerhand Spielkarten als Geld. Dieses Verfahren wurde bald zur Dauereinrichtung, doch als während des Spanischen Erbfolgekriegs zu viele Spielkarten in Umlauf kamen, halbierte sich ihr Wert. Dennoch bestand Vertrauen darin, dass die Karten einlösbar blieben. Als 1763 die französische Kolonialherrschaft verschwand und die Briten die Karten nicht akzeptierten, brach der Kapitalmarkt sofort zusammen.

Das am heftigsten umkämpfte Handelsprodukt waren die Pelze, die vor allem für die Handelsgesellschaften eine wichtige Rolle spielten. Vielleicht 18 % der zwischen 1680 und 1719 geborenen Männer, die mindestens 15 Jahre alt und meist unverheiratet waren, waren zeitweilig hierin tätig. In den 1730er und 1740er Jahren stieg ihr Anteil sogar auf 20 bis 25 %.

Der Pelzhandel konzentrierte sich in Montreal und wurde nach 1763 nur von dortigen Amerikanern und Schotten übernommen. Mit der Westexpansion der USA verlor er jedoch nach und nach an Bedeutung und fiel um 1820 weit hinter Landspekulation, Weizen, Baumwolle, Tabak und Vieh zurück. Nur im Westen und Norden behielt er noch lange eine bedeutende Rolle. Dabei war der Pelzhandel bis 1627 in freiem Wettbewerb, während er nun monopolisiert wurde. Doch scheiterten alle drei Monopolgesellschaften sowohl bei der Förderung der Besiedlung als auch bei der Durchsetzung des Monopols. Außerdem standen sie in scharfer Konkurrenz zu den Indianern, wie etwa den Mohawk, die ein Jagdmonopol beanspruchten und gegen die Huronen gewaltsam durchsetzten. Damit erreichten sie eine gewisse Preiskontrolle. Die französischen Händler wichen nordwärts aus, und sie bevorzugten nun den Weg über den Lake Nipissing nach Sault Ste. Marie und zur Strait of Michilimackinac nördlich des Michigansees. Doch 1663 gelang es mit militärischer Unterstützung aus Frankreich wieder über die Großen Seen und das Mississippi-Gebiet zu handeln, das René La Salle 1682 erreichte. Die enormen Distanzen erzwangen jedoch ein System von Zwischenlagern. Dort handelte man direkt mit den Indianern.

Zwischen 1663 und 1713 bestand kein Monopol, und so bestanden auch nur kurze, stark preisabhängige Kontrakte zwischen allen Beteiligten. Die Preisschwankungen waren enorm stark. Gegen Ende des Jahrhunderts unterlag die Jagd scharfer Konkurrenz, während Verfrachtung, Weiterverarbeitung und Export zunehmend Oligopolen unterlagen, die Preise und Konditionen diktierten. Die Jäger lieferten so große Mengen ab, dass sie ganze Arten und regionale Vorkommen ausrotteten.

Zudem führte die oligopolistische Struktur zu einer starken Einflussnahme auf die Politik, die sich wiederum bemühte, die Handelswege zu sichern. Auf diesem Umweg führte der Pelzhandel zu einer stärkeren administrativen Durchdringung und zu einem gewissen Zusammenhalten der weitläufigen Gebiete. Der Wettbewerb beim Handel bildete großregionale Schwerpunkte aus, wie die Gebiete der Hudson- und Mohawkregion, des St. Lorenz und des Mississippi. Die Kosten des Handelsschutzes überwogen jedoch bei weitem die Gewinne. Ihre Rechtfertigung war vielmehr die imperiale Herrschaft und die Konkurrenz zu anderen Imperien.

Auch wenn Neufrankreich Forts baute, um das Monopol aufrechtzuerhalten, so bekämpfte Großbritannien dieses Monopol, indem es französische Händler ermutigte, es ihren englischen Konkurrenten gleichzutun. Radisson und Groseilliers wandten sich 1670 erfolgreich an London, um die Hudson’s Bay Company zu gründen.

Die entscheidende Bedrohung der französischen Herrschaft war aber nicht die Konkurrenz im Pelzhandel, die eher die irokesischen Verbündeten Englands bei der Stange hielt, sondern der Vormarsch britischer Kolonisation und damit seiner Agrarwirtschaft. Die 1744 gegründete Ohio Land Company drang schon 1752 auf französisches Gebiet vor. Dies führte zu Konflikten, in deren Verlauf Virginia Frankreich 1754 den Krieg erklärte, der schließlich 1763 im Abzug Frankreichs endete. Das hielt Montreal aber keineswegs davon ab, weiterhin den Pelzhandel zu dominieren. Es war, als hätte der Pelzhandel nichts mit der französischen Herrschaft zu tun gehabt.

Die britische Kolonialpolitik bevorzugte Montreal. 1774 reservierte der Quebec Act alles Gebiet jenseits der Appalachen für die dortigen Pelzhändler, so dass viele Händler von Albany nach Montreal gingen, unter ihnen John Jacob Astor. Doch nach 1776 und besonders ab 1794 (Jay-Vertrag) wurden die Montrealer aus dem Westen der USA ausgeschlossen, der sich nach 1800 als überaus attraktiv erwies. Astor kehrte 1809 nach Albany zurück und die von ihm geleitete American Fur Company gründete Astoria an der Mündung des Columbia River.

Der Pelzhandel unterlag in dieser Zeit einem extremen Konzentrationsprozess. Die Jagd der Montrealer verlagerte sich weit nach Norden und Westen. Nur zwei Gesellschaften, die North West Company und die XY Company überlebten, doch 1804 wurden selbst diese beiden zur North West Company zusammengeschlossen. Nachdem sie 1811 Astoria gekauft hatte, verblieb neben ihr nur noch die Hudson’s Bay Company (HBC). Ihr gelang es, durch Flachboote Handelsstationen zu erreichen, damit einen Kostenvorteil zu erzielen und letztlich den Handel von Montreal ab- und zur Hudson Bay und letztlich nach London zu ziehen.

Die Landwirtschaft blieb die Grundlage der Wirtschaft, nicht der Handel mit Pelzen. Dennoch dürfen die politischen Folgen der Monopolgesellschaften, die enge Bindungen an die Regierungen pflegten, nicht unterschätzt werden. Gerade die HBC spielte bei der Entwicklung des britischen Nordamerika eine entscheidende Rolle.

Was diesen riesigen, nur geringfügig von Europäern berührten Raum in gewissem Maße wirtschaftlich integrierte, war die Ausrichtung auf Großbritannien. Dies hing mit den Navigation Acts zusammen. Diese Gesetze sollten Produktion und Handel der Kolonien auf Großbritannien ausrichten. Dies sollte Investitionen schützen, Einnahmen sichern und Großbritannien die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit gegenüber Festlandseuropa erhalten. Die Wirtschaftsinteressen der maßgeblichen Kreise sorgten dafür, dass Konkurrenten in den Kolonien das Leben möglichst schwer gemacht wurde. So konnten die Kolonien zu Produzenten von Rohstoffen gemacht werden, während die Fertigfabrikate in England entstanden – nicht anders wurde die indische Wirtschaft ruiniert.

Wie überlegen inzwischen die südlichen britischen Kolonien waren, zeigen die Bevölkerungszahlen: 1750 lebten in Neuengland rund eine Million weiße Siedler, in Neufrankreich nur 50.000.

Intensivierung durch Kanalbauten, 1750 bis 1850

Die Maritimes zwischen 1784 und 1870

Nach dem Frieden von Utrecht 1713 expandierten die Fischindustrien Neuenglands und Nova Scotias zu Lasten der französischen Fischerei. Dabei störte die Festung Louisbourg die Verbindung. Die Briten bauten Halifax. Dazu brachten sie 2200 deutsche Siedler in die Region, die um Lunenburg angesiedelt wurden. Als die Akadier 1755 Louisbourg unterstützten und Dartmouth überfielen, zogen die Briten die Konsequenz und verließen das Annapolis-Tal. Ihr Land wurde an neuenglische Siedler vergeben. Sie siedelten ebenfalls an der Bay of Fundy, Schotten und Briten siedelten auf Cape Breton und auf Prince Edward Island. Dennoch stammten 1772 rund 15.000 der 20.000 Siedler in Nova Scotia aus Neuengland. Die ersten Schiffsmasten wurden bereits in diesem Jahr nach England exportiert, 1774 folgte der erste Holzexport.

Nach New Brunswick kamen Schotten, die vor der Aufteilung ihres Landes unter Viehgroßgrundbesitzer flohen, Loyalisten aus den USA und Flüchtlinge vor dem Hunger aus Irland. Um 1850 lebten 277.000 Menschen in Nova Scotia, 194.000 in New Brunswick und 72.000 auf Prince Edward Island. Damit hatte sich die Bevölkerung innerhalb eines halben Jahrhunderts verfünffacht. Die Besitzverhältnisse waren dabei oftmals so unklar, dass Prince Edward Island unlösbare Probleme mit den Quit-Rents und Besitztiteln hatte, die viele außer Landes trieben. Ab 1806 sollte das Land einfach demjenigen gehören, der es bearbeitete.

Der Bruch mit den entstehenden USA zwang dazu, den innerkolonialen Handel zu verlagern. Dazu mussten aber Abnehmer für britische Waren existieren. Es gelang ab den 1820er Jahren, eine Industrialisierung, vor allem in Halifax, in Gang zu setzen. London förderte zudem den Handel, indem es Freihäfen einrichtete. Ab den 1840er Jahren diente der Küstensaum zunehmend als Handelsdrehscheibe mit den USA. Dazu trug bei, dass Weizen aus den USA, der in Nova Scotia gemahlen wurde, ab 1849 zollfrei vom Festland nach Nova Scotia und von dort ins britische Kolonialreich durfte. Doch geriet die Region in eine Handelskrise, als der ungeregelte Zugang zu Holz dazu führte, dass die zahlreichen Holzunternehmen die Wälder einfach nur ausplünderten. Zwar kamen einige Jahre lang Vorschläge auf, die Wirtschaft durch Zölle zu schützen, doch der Freihandel setzte sich durch. Das galt auch für New Brunswick ab 1853.

Joseph Howe propagierte bereits in den 1830er Jahren eine Anbindung der Küstenwirtschaft an das Hinterland durch Eisenbahnen. Die erste Linie war eine Kohlebahn bei Pictou (1838). In den 1850er Jahren entstanden Verbindungen von Halifax nach Truro und Windsor, von St. John’s nach Shediac, von dort nach Truro und von St. Andrews nach Woodstock. Doch eine Region mit so schwacher Landwirtschaft war kaum in der Lage, eine so gewaltige Investition zu stemmen. Als die Verhandlungen um die kanadische Union 1864 einsetzten, erhofften sich viele eine Anbindung an ein kontinentales Eisenbahnnetz, das Rohstoffe und Märkte erschließen sollte.

Zur Industrialisierung fehlten Mehrgewinne aus der Produktion, um in industrielle Tätigkeitsfelder investieren zu können, aber auch der notwendige Überhang an ländlicher Arbeitskraft, um einen kapitalistischen Lohnarbeitsmarkt versorgen zu können. Letzteren konnte nur Zuwanderung versorgen, ersteren praktisch nur britisches oder US-Kapital. Tatsächlich kamen von 1770 bis 1814 rund eine halbe Million Einwanderer nach Britisch-Nordamerika, rund eineinviertel Millionen zwischen 1815 und 1863, weitere über 600.000 bis 1890. Da ganz Kanada 1891 4.883.000 Einwohner hatte, könnte man meinen, jeder zweite sei irischer Herkunft gewesen, doch viele der Zuwanderer zogen weiter westwärts, nicht wenige in die USA. Trotz der starken katholischen Zuwanderung waren sowohl 1847 als auch 1871 zwei Drittel der kanadischen Iren Protestanten. Hingegen hatten Montreal in Giffentown und Toronto in Cabbage Town in den 1860er Jahren eigene irisch-katholische Quartiere. Als die beiden Kolonien die Umbenennung in „Neu-Irland“ beantragten, lag der Anteil der Iren an der Bevölkerung bei über 50 % auf Prince Edward Island, bei zwei Dritteln in New Brunswick.

Das frankophone Québec

Die frankokanadische Bevölkerung verländlichte zwischen 1763 und 1840, der Anteil urbaner Bevölkerung sank. Die industriellen Zentren Montréal und Québec wurden zudem Sammelpunkte für Englisch sprechende Menschen. So fiel der Anteil der städtischen Bevölkerung von 25 % im Jahr 1760 auf rund 10 im Jahr 1830. Erst die nach kapitalistischen Prinzipien arbeitende, 1834 gegründete British American Land Company war hier erfolgreicher.

Dabei intensivierte sich der Flussverkehr zwischen den beiden Städten. Ab 1809 verkehrte das erste Dampfboot, 1816 wurde eine regelmäßige Linie aufgenommen. Dazu versorgten zahlreiche Flachboote die Anlegestellen und Poststationen an den Flussufern. Kutschen verkehrten ab 1811 und legten die Strecke auch im Winter binnen zwei Tagen zurück. Dazu bestand eine Winterstraße nach Halifax ab 1814, eine Straße verband Québec mit Boston, eine Montreal mit Lake Champlain Richtung New York. Die erste (private) Eisenbahn verkehrte ab 1836 zwischen Montreal und Portland in Maine.

Vieles wurde mit dem Quebec Act von 1774 zurückgenommen, um die Unterstützung der Frankophonen zu gewinnen. So wurde der Code civil wieder eingeführt und das System der Seigneurien, ein System, das in den nächsten zwanzig Jahren das kultivierte Land um zwei Drittel ausdehnen konnte. Es gab jedoch nur eine sehr dünne frankophone Schicht von Geschäftsleuten. Unter den 2000 Franzosen, die nach 1763 die Kolonie verließen, waren viele Händler, aber auch Beamte und Seigneurs. Zwei Seigneurien wurden vergeben, doch zwischen 1764 und 1784 folgten keine weiteren mehr.

Um die Spannungen abzufedern, die der Zustrom tausender englischsprachiger Loyalisten auslöste, teilte London die Kolonie in Ober- und Niederkanada. Dabei beließ man es beim Seigneurie-System, doch Neuvergaben mussten frei erfolgen. Die Vereinigung der Kolonien im Jahr 1841 stellte einen Versuch dar, die beiden noch relativ kleinen Kolonien zu assimilieren. 1854 schafften die Frankophonen tatsächlich das Feudalsystem ab, allerdings aus ökonomischen Gründen, denn die dortige Landwirtschaft geriet immer mehr ins Hintertreffen. Währenddessen vervierfachte sich die Bevölkerung Oberkanadas zwischen 1790 und 1850 von 200.000 auf 800.000.

Dennoch ging die Landwirtschaft durch eine Kombination von Getreidekrankheiten, Insekten und Erschöpfung des Bodens zurück. Die Weizenproduktion fiel zwischen 1831 und 1844, so dass sogar Weizen eingeführt werden musste. Der aus dem Westen stammende Weizen war trotz der Transportkosten billiger. Dies hing mit dem Ausbau des Kanalnetzes – 1827 wurde der Eriekanal eröffnet – zusammen.

Diese Entwicklung war nicht im Interesse der in Montreal ansässigen Händlerschicht. Sie profitierten eher vom kolonialen, auf England ausgerichteten Handel, und sie forderte die Rolle als zentraler Exporthafen für amerikanische Waren nach London. Daher förderte sie den Kanalausbau, den Import amerikanischen Weizens, die Beibehaltung des Regierungs- und Bankensystems. Dagegen forderten die Bauern Schutz vor billigerer Konkurrenzware, Landvergabe ohne feudale Pflichten, eine Anpassung des Bankensystems an die ländlichen Bedürfnisse – und „responsible government“. Dieser Konflikt war der Hintergrund für die Krise der Kolonie im Jahre 1837, als eine Finanzkrise, eine Missernte und zwei bewaffnete Aufstandsversuche zusammentrafen. Dagegen durchlebte die ganz ähnlich strukturierte Agrarökonomie in der Madawaska-Region keine solche Krise. Die Siedler waren meist Squatter. Der freie Besitz an Ackerland sorgte für geringere Produktionskosten.

.jpg.webp)

Der Rideau-Kanal hatte ursprünglich eine starke militärische Komponente. Dennoch war der Schiffbau weiterhin nach vorkapitalistischen, handwerklichen Prinzipien organisiert. Deren Kapitalmangel machte den Übergang zur Dampfschifffahrt, die erheblich mehr Kapital erforderte, beinahe unmöglich. Daher durchlief sie eine tiefe Krise. 1825 arbeiteten dort 3355 Arbeiter, 1831 nur noch 1155. Die Erholungsphase setzte danach ein, so dass 1847 bereits wieder 4600 Arbeiter unter Vertrag standen. Daneben profitierte die Pottasche-Industrie von der Entwaldung des Landes und brachte 100 Produktionsstätten hervor. Auch Getreidemühlen, vor allem die Mühlen am Chambly-Kanal wurden ab 1784 zu einem Mahlzentrum für die ganze Region. 1844 wurde hier auch Baumwolle verarbeitet, dazu kam Papier.

Es war dennoch Montreal, das die Dampfschifffahrt initiierte. So entstand 1814 ein 650-Tonnen-Schiff für den St. Lorenz, ab 1831 wurden Dampfmotoren in der Stadt gebaut, 1846 bereits in vier Fabriken. Man baute Brauereien, Schmieden, Waggonbauer siedelten sich an. 1851 hatte Montreal bereits 58.000 Einwohner, Québec 42.000, Trois-Rivières fiel dagegen mit 5000 Einwohnern weit ab. In Montreal lebten rund 54 % englische Muttersprachler. Québec, wo nur 35 % Englisch sprachen, war viel stärker auf Holz[6] und Schiffbau orientiert und vor allem mehr auf den britischen Markt.

Oberkanada

Montreal stand im Wettbewerb mit Philadelphia und New York. Es zog die Ernten des Westens in seinen Hafen. Damit entwickelte sich ein Wettbewerb um diese Exportwaren, der mit Kanälen und Eisenbahnen geführt wurde. Doch scheiterte der Montrealer Ehrgeiz am Eriekanal, der es dem kanadischen Westen ermöglichte, seine Produkte in die USA und von dort nach Europa zu verkaufen.

Für das Empire wurde Britisch-Nordamerika besonders während der Napoleonischen Kriege wichtig, aber auch während des Britisch-Amerikanischen Krieges (1812 bis 1814). Mit dem Canada Trade Act von 1822 wurden einheitliche Abgaben festgesetzt, die sich auf rund 15 % für Ausfuhren nach Großbritannien beliefen. Dabei senkte London bei hohen Preisen in Großbritannien die Zölle und erhöhte sie bei niedrigen Preisen. Hingegen unterlagen US-Exporte nach Großbritannien einem konstanten Zoll von 30 %.

1831 hob der Colonial Trade Act die Abgaben auf Agrarprodukte aus den USA, die nach Kanada kamen, auf. Dies war zum Vorteil Großbritanniens und der in Montreal ansässigen Zwischenhändler, doch Oberkanada wehrte sich gegen die unliebsame Konkurrenz. Nach den Rebellionen von 1837 wurde Lord Durham entsandt, der die Vereinigung der beiden Kolonien empfahl, denn dies war am ehesten im britischen Interesse.

1843 verabschiedete das britische Parlament den Canada Corn Act, der es Kanada gestattete, zu einem Festpreis von einem Schilling pro acht Bushel Weizen nach Großbritannien zu exportieren. Die Anziehungskraft des kanadischen Marktes wurde dadurch gesteigert, dass US-Weizen, der in Kanada gemahlen wurde, das gleiche Privileg gewann. Die USA antworteten jedoch 1845, indem sie zollfreie Durchfuhr für kanadische Produkte über Kanäle und Eisenbahnen gestatteten. So erzwangen sie innerhalb weniger Jahre die Rücknahme der Schutzzölle. 1845 wurden nicht nur die Zölle für Holz gesenkt, sondern 1849 sogar die Bestimmung aus den Navigation Acts entfernt, die Kolonialprodukte nur auf britischen Schiffen zuließ.

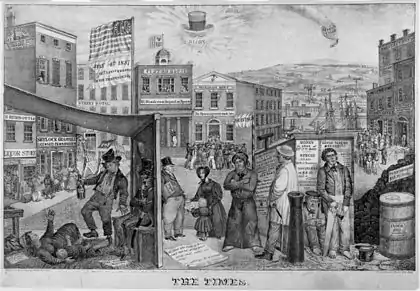

Montreals Sonderstellung brach schlagartig zusammen. Dazu kam eine erste Finanzkrise, London musste sich zudem zum responsible government bereitfinden. Die Montrealer bewarfen den Wagen des Vizegouverneurs mit faulem Gemüse, brannten das Regierungsgebäude nieder und veröffentlichten eine Anschlusserklärung (Annexation Manifesto) an die USA. Kanada drohte auseinanderzubrechen.

Anfangs bestand wenig Importbedarf für Fertigwaren. Weizen und Mehl, Holz und Pottasche brachten die dazu notwendigen Gewinne. 1806 trugen diese Rohprodukte zu etwa 50 % der Gewinne aus dem Außenhandel bei, 1830 waren dies schon nur noch rund 25. Am meisten Gewinn brachte der Holzexport, wobei ab den 1840er Jahren die Ausfuhr in die USA an Bedeutung gewann, wenn auch die nach Großbritannien nach wie vor dominierte. Von 1779 bis 1808 war St. John’s der Hauptausfuhrhafen, doch wurde es von Québec abgelöst. Ähnlich wie im Pelzhandel beherrschten vielleicht 20 bis 30 Aufkäufer die Käuferseite, dominierten kleine Produzenten auf der Lieferantenseite. Anfangs brachten die Lieferanten ihr Holz spekulativ nach Québec, doch bald wurde dieses Verfahren durch Langzeitverträge abgelöst, die informeller Natur waren. Ab 1820 spielte Kingston eine größere Rolle, doch die Holzgrenze zog weiter westwärts und erreichte um 1840 die Georgian Bay, zwanzig Jahre später Michigan.

Es herrschte die sogenannte gang saw vor, bei der wassergetriebene Mehrfachsägen zum Einsatz kamen. Da die Wasserkraft ein entscheidender Faktor war, entwickelte sich Bytown im Ottawa-Tal ab etwa 1860 zum Schwerpunkt einer Gruppe von Sägemühlenbetreibern. Der Rideau-Kanal brachte ab 1832 Holz nach Kingston und über den Eriesee nach Oswego, eine Öffnung der kanadischen Wälder nach Süden, die durch die Eisenbahnbauten noch verstärkt wurde.

Nach 1860 wurden die Holzschiffe zunehmend von eisernen Dampfbooten abgelöst. Dazu kam, dass der Holzpreis in höchstem Maße spekulativ war. Liverpool war das Zentrum der Einfuhr nach Großbritannien, so dass dessen Importe sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Zölle, dazu das Wetter auf dem Atlantik, den Preis bestimmten. Ein langer Winter in den Holzgebieten oder niedriger Wasserstand der Flüsse ließ im Frühjahr, wenn die Flüsse frei wurden, die Preise einbrechen, weil ein Überangebot auf den Markt drängte. Das galt vor allem in der frühen Phase, als jeder „Holz machen“ konnte. Anfangs brachte es den Siedlern Geld ein, doch das Holz war bald verbraucht. Die Gewinne auf kanadischer Seite waren gering, die auf Seiten der USA erheblich höher. Als der Export einbrach, zogen viele Siedler in die entstehenden Städte und arbeiteten dort in einfachen Berufen – so stand in Zeiten geringen Kapitals eine preisgünstige Arbeiterschaft zur Verfügung. Es fällt schwer, angesichts der ungeheuren Zerstörungen in der kanadischen Landschaft, zu begreifen, dass der wirtschaftliche Effekt in Kanada so gering war.

Die Landwirtschaft nahm eine ganz andere Entwicklung. Schon die Indianer hatten in Ontario eine intensive Landwirtschaft mit Mais, Bohnen und Kürbis entwickelt, dazu die entsprechenden Handelswege. Simcoe hatte amerikanischen Siedlern Land angeboten, so dass bis zu 80 % der Oberkanadier südlich der kanadischen Grenze geboren waren, nur 20 % von ihnen waren Loyalisten. In den 1860er Jahren wurden die letzten agrarisch nutzbaren Gebiete an Siedler ausgegeben. Hatte Oberkanada 1784 rund 10.000 Einwohner, so waren es 1806 über 70.000, 1851 bereits 952.000, zehn Jahre später fast 1,4 Millionen.

Die Exporte gingen zunehmend in die USA und Oberkanada wurde geradezu zu einem Hauptlieferanten für Boston, New York, Philadelphia und andere schnell wachsende Städte. Die Konkurrenz mit US-Farmern, aber auch amerikanische Anbieter zwangen die kanadischen Bauern zu schnellen Anpassungen an technische Innovationen. Noch früher begann diese Entwicklung beim Vieh, insbesondere bei neuen Rassen.

Das Kapital zum Umbau des Landes stammte also kaum aus Massengutexporten, wie Virginias Tabak oder der Zucker der Westindischen Inseln. Es stammte aus Zahlungen an die Loyalisten, mitgebrachtem Vermögen der Siedler, Militärausgaben, Investivkapital für Kanäle und Eisenbahnen.

Manufakturen

1820 hatte Toronto 1.250 Einwohner. Viele Indianerdörfer waren erheblich größer. Nur Kingston mit 2300 Einwohnern hatte städtische Züge.

%252C_City_of_Toronto%252C_Upper_Canada.JPG.webp)

Die lokalen Produktionsstätten hatten den Vorteil, dass sie anfangs wegen der schlechten Wegeverhältnisse geschützt waren. Mit der Verbesserung der Wege ergaben sich neue Gelegenheiten, die allerdings eher dazu führten, dass sich die vorhandenen Industrien in die nun erschlossenen Regionen und Orte verlagerten. 1833 wurden in Toronto mit 80 Beschäftigten erstmals Dampfmaschinen hergestellt. Auch eine gewisse Eisenindustrie existierte. 1851 bestanden in Zentral-Ontario 1500 solcher Produktionsstätten, wobei allein 756 Sägemühlen und 282 Schrotmühlen dazu zählten, aber auch 9 Schuh- und Stiefelfabriken, 10 Schrankbauer usw. Die Spezialisierung nahm zu. Torontos, um 1850 mit bereits 31.000 Einwohnern die größte Stadt im Westen, wies eine größere Diversifizierung auf. Zudem konnte es seine Waren unter Umgehung Kingstons nach Montreal bringen und es war zugleich mit den USA verbunden, vor allem New York, wohin bereits 1847 eine Telegrafenverbindung bestand. So kam die erste Eisenbahn 1857 aus Toronto.

Banken und Geld

Der erste Versuch einer Bankgründung fand 1792 in Montreal statt.[7] 1817 und 1818 wurden drei private Banken gegründet, allesamt nach dem Vorbild der 1791 gegründeten First Bank in den USA, eine war sogar in US-Besitz. Alle Banken emittierten Geld, was zunächst ein unsicheres System darstellte. So ließ London zu, dass die Provinzen Banken gründeten, zuerst die Bank of New Brunswick 1820, im nächsten Jahr die Bank of Upper Canada, im folgenden Jahr die Bank of Montreal. Um 1840 waren 18 Banken zugelassen, davon allein 7 in Montreal. Dennoch ließ man bis um 1850 Geld der Privatbanken zu, doch nun duldete man nur noch entsprechend zugelassene Banken.

Kanada importierte mehr Güter aus den USA, als es dorthin exportierte, so dass hier ein Geldabfluss entstand. Die USA importierten mehr aus Großbritannien, dieses wiederum mehr nach Kanada. Großbritannien brachte mehr Geld nach Kanada. Wertminderungen der kolonialen Münzen halfen dabei, die Exporte durch niedrige Preise zu verstärken, doch verschwanden die teuren Währungen vom Markt. Die USA waren in dieser Hinsicht ein destabilisierender Faktor. So halfen nur die Garantien staatlich zugelassener Banken, um das Vertrauen in die Konvertierbarkeit aufrechtzuerhalten. Dabei mussten die Banken für ihre Geldnoten ab Anfang der 1840er Jahre eine Abgabe zahlen; außerdem durften sie nur große Noten emittieren, ab 5 Pfund aufwärts. London emittierte in den 1820er Jahren überbewertete Münzen, das heißt, der nominelle Wert lag oberhalb des Edelmetallwerts.

Ein Hauptvorwurf der Aufstände von 1837 war, dass die Händlereliten die Banken zu ihrem Vorteil missbrauchten. Dagegen wehrten sich vor allem die Agrarier, denen es mit der Einführung des responsible government gelang, auch freie Banken zu etablieren. Dies geschah genauso nach US-Vorbild, wie die Einführung des Dezimalsystems bei Dollar und Cent ab 1857.

In der Krise von 1835 bis 1837, als Papiergeld gegen Goldgeld massiv entwertet wurde, was US-Präsident Andrew Jackson noch dadurch verstärkte, dass Landkäufe nur noch mit Goldgeld erfolgen durften, gingen von den 1836 in Kanada bestehenden 21 Banken sechs bankrott.

Der Westen

Von Anfang an bot British Columbia Rohstoffe, die auf dem Weltmarkt mitunter erstaunliche Preise erzielten. Das erste Produkt, das so hohe Gewinne erbrachte, dass es hunderte von Schiffen anzog, war der Pelz des Fischotters, der in Macao äußerst begehrt war. Darin zeigt sich aber auch schon eine zweite Konstante, nämlich die Orientierung zum Pazifik und nicht zum übrigen Kanada. Die lokalen Indianergruppen der Nuu-chah-nulth konnten, während Spanien und England um die Vorherrschaft rangen, ein lokales Handelsmonopol erringen.

Als Simon Fraser 1808 die Mündung des nach ihm benannten Flusses erreichte, bestand seit zwanzig Jahren ein Handel mit Pelzen, um den sich Spanier, Russen, aber vor allem Briten und US-Amerikaner stritten. Währenddessen versuchten die Führer der regional dominierenden Stämme den Handel zu monopolisieren. Dadurch stiegen einerseits die Preise, andererseits wurden viele Indianer in den mittelbaren Handel einbezogen, die für die europäischen Händler der HBC und der North West Company noch unerreichbar waren. 1813 kaufte die North West Company den Handelsposten der American Fur Company an der Mündung des Columbia, acht Jahre später wurden die beiden britischen Gesellschaften verschmolzen, womit jede Konkurrenz beseitigt war und die verbleibende HBC ein umfassendes Monopol genoss. Den Pelzhandel Richtung Asien hatte zunächst die British East India Company kontrolliert. In den Anfangsjahren von 1778 bis 1813 hatte die North West Company vor allem über die Agentur von J. und T. H. Perkins in Boston gehandelt.

Doch 1846 setzten die USA mit ihrer Besiedlungspolitik durch, dass der 49. Breitengrad zur Grenze mit Britisch-Nordamerika wurde und die HBC das Gebiet südlich davon räumen musste. Das erst 1843 gegründete Victoria auf Vancouver Island wurde zum zentralen Umschlagplatz. Zwar bestand hier nicht die Gefahr, dass amerikanische Siedler nordwärts ziehen würden, aber als 1858 der Fraser-Canyon-Goldrausch ausbrach, zogen schlagartig Tausende nordwärts, und Victoria wurde über Nacht zu einer amerikanisierten Stadt. Der Gouverneur hatte Mühe die Goldsucher unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig eine Konfrontation mit den USA zu vermeiden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, musste viel Geld in die Infrastruktur investiert werden, man holte zahlreiche Europäer ins Land, um ein Gegengewicht zu schaffen, gründete 1858 eine Kolonie British Columbia neben der Kolonie Vancouver Island.

1867 kauften die USA Alaska, das rund 150 Jahre von russischen Händlern dominiert worden war. 1866 vereinigte London die beiden westlichsten Kolonien zu einer einzigen Kolonie British Columbia, während sich im Osten die Kolonien zu „Kanada“ verbanden. 1869 empfahl London, das Gebiet der HBC zu kaufen. In British Columbia, das wirtschaftlich in keinem Zusammenhang zum Osten stand, sah man die einzige Möglichkeit darin, eine transkontinentale Eisenbahn zu bauen. Dies war die zentrale Bedingung für den Beitritt, denn die Provinz hätte die Bahnverbindung nicht selbst finanzieren können. Im Gegenteil erhoffte man sich vom Beitritt Schuldenbefreiung und einen Ausweg aus der Finanzkrise, die seit dem Ende des Fraser-Goldrauschs die Kolonien bedrohte.

In der frühen Phase basierte die Wirtschaft auf Goldfunden, zu denen Kohle, Holz und Fisch kamen. Dazu kam in wenigen Gebieten Landwirtschaft, vor allem da, wo indianische Kulturen bereits die Landschaft umgewandelt hatten, wie im Süden von Vancouver Island. Doch der Pelzhandel, der noch eine Weile auf Bibern basierte, ging bald drastisch zurück. Mit steigender Bevölkerungszahl wurden zunächst Ausrüstungsgegenstände für die Goldsucher von Bedeutung, bald aber auch Getreidemühlen, eine Bier- und Spirituosen-, schließlich eine Schuh- und Möbelindustrie. Victoria, das vor dem Goldrausch rund 400 Einwohner hatte, erreichte am Höhepunkt des Rauschs eine Einwohnerzahl von 20.000, stürzte jedoch bis 1867 wieder auf 3.000 zurück.

Die frühe Landwirtschaft der Neuankömmlinge diente vor allem der Versorgung der Forts mit dem, was man bei den Indianern der Umgebung nicht erstehen konnte, nämlich Getreide, Kartoffeln und das breite Spektrum der domestizierten Tiere. 1813 entstand die erste Farm bei Fort Vancouver. Erst 1839 begann die HBC mit der von ihr gegründeten Puget Sound Agricultural Company Agrarprodukte für den Handel zu gewinnen, etwa mit den Russen, die Getreide gegen Pelze tauschten.

Auch der Agrarwirtschaft gab die Kaskade von Goldfunden ab 1858 starke Impulse. Zehntausende mussten verproviantiert werden, und so entstanden zahlreiche Farmen um Victoria, aber auch am unteren Fraser, insbesondere um New Westminster. Um Yale entstanden zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Flussschifffahrt, denn die Goldgräber mussten den Fluss hinauf, was noch mehr für den 1862 einsetzenden Cariboo-Goldrausch galt. Hingegen scheiterten private Straßenbauvorhaben an dem schwierigen Gelände, mitunter auch an indianischem Widerstand, wie etwa dem Chilcotin-Krieg.

Allein schon um die zahlreichen gestrandeten Goldsucher zu beschäftigen, versuchte man nach 1866 die Landwirtschaft zu fördern. 1871 begannen Explorationen weiter im Norden, 1874 begann der Verkauf von Siedlerstellen nach dem in den USA gängigen „homestead system“. Da die gebirgige Region nur wenige große Siedlungskammern bietet, dazu zahlreiche kleine, kam es zu Konflikten mit den dort ansässigen Indianerstämmen, die den Invasoren allerdings schon zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen waren. Rigoros wurde unbearbeitetes Land eingezogen und an Siedler ausgegeben, der Sumas Lake wurde dazu sogar trockengelegt. Die Indianer wurden innerhalb weniger Jahre in Reservate abgedrängt, die bei Bedarf verkleinert wurden, oder durch die Straßen gebaut wurden.

Die Verkehrsverhältnisse verzögerten diese Entwicklung um Jahrzehnte. Erst 1836 befuhr ein erstes Dampfboot die Küste, und auch hier verhinderten amerikanische und britische Gesetze die Entwicklung einer indianischen Küstenschifffahrt, wenn es auch den Makah in Washington für einige Zeit gelang, Dampfboote zu unterhalten. Das Postwesen lag weitgehend in den Händen der Küsten-Salish, die auch den Kleinwarenhandel über die Grenze bewerkstelligten. Erst die Pockenepidemie von 1862, die manche Stämme völlig auslöschte, andere um mehr als die Hälfte dezimierte, zerstörte diese Wirtschaftstätigkeit und warf die Indianer in ein meist abgeschiedenes, nicht an die allgemeine Infrastruktur angebundenes Leben. Zugleich wurde der Arbeitsmarkt durch chinesische Einwanderung stabilisiert.

Die erste bedeutende Schifffahrtsverbindung ins Inland rief der Fraser-Goldrausch hervor, Straßen verlängerten diese Verbindung nordwärts. 1863 schlug Gouverneur James Douglas den Bau einer Straße bis zum Red River in Manitoba vor, die kanadische Konföderation betrieb den Bau einer Eisenbahn, die 1885 fertiggestellt wurde. Ähnlich entwickelte sich die Telegraphenverbindung, die zunächst über Land durch Sibirien verlaufen sollte, doch dann wurde sie durch ein Unterseekabel obsolet gemacht, das zunächst die Atlantikküste mit Europa verband.

Ähnlich wie der Pelzhandel erhielt der Holzhandel der isolierten Region erste Impulse von pazifischer Seite.[8] 1824 landete eine erste Holzladung auf den Sandwich-Inseln. Selbst als Kaliforniens Bevölkerung durch den ersten Goldrausch rasch anwuchs, landete dort jedoch kaum Holz, sondern man belieferte die französischen und spanischen Kolonien im Pazifik. 1854 entstand die erste Papiermühle bei Victoria, 1861 die erste Sägemühle bei Port Alberni. Dabei folgte die Holzindustrie weder der Siedlungsgrenze noch der Entwaldungsgrenze, denn es gab keinen Zusammenhang zur sonst in Kanada, vor allem in Oberkanada folgenden Agrarwirtschaft.

Den vom Gold angestoßenen Booms folgte eine Wirtschaftskrise Ende der 1860er. Die Preise für Holz stiegen bedingt durch den Krimkrieg. Neue Sägemühlen entstanden am Burrard Inlet, doch 1862 brachte der Sezessionskrieg in den USA den regionalen Markt zum Einbruch. Als der Krieg 1865 endete und der Fraser-Boom ebenfalls erlosch, wurden Kredite knapp, und die Verschuldung der hochkapitalisierten Holzbetriebe wuchs rapide.

Die Rolle der Fischindustrie in den ersten Jahrzehnten ist unklar. Offenbar hielt man Fisch als Ware für so uninteressant, dass den Indianern regelmäßig der freie Fischfang zugestanden wurde. Zwar lieferte die HBC gelegentlich, wie 1824 Fische nach Kalifornien, doch spielte die Industrie keine große Rolle. Erst in den 1860er Jahren begann sie an Bedeutung zu gewinnen, so dass Lobbygruppen dafür sorgten, dass die Indianer als Konkurrenten auf dem Gesetzesweg ausgeschaltet wurden. Im Gegensatz dazu spielte Kohle bereits ab 1836 als Antriebsstoff für Dampfmaschinen eine Rolle. Die US-Postschiffe nahmen Kohle von Vancouver Island auf, 1851 nahmen Kohlegruben ihre Arbeit bei Nanaimo auf. Bedeutendster Abnehmer waren die Industrien in Kalifornien.

New Westminster, 1860 Hauptstadt von British Columbia und Rivalin von Victoria, war kein Freihafen und erlebte keinen massenhaften Andrang von Goldgräbern. Seine Basis war einerseits agrarisch, andererseits basierte sie auf der Holzindustrie, vor allem am Burrard Inlet, wo riesige Bäume standen, deren Überreste sich im heutigen Stanley Park befinden. Doch mit dem Anschluss an die transkontinentale Eisenbahn begann hier ein anders gearteter Boom. Doch Landspekulanten hatten die Preise im benachbarten Port Moody dermaßen in die Höhe getrieben, dass die CPR auf Granville auswich, das bald Vancouver hieß.

Mit dem Zustrom von Siedlern ab 1858 hatte die HBC nicht nur Mühe, dem Gesetz Geltung zu verschaffen, sondern auch Postdienste, Landvermessungen, allgemeine Verwaltung aufrechtzuerhalten. Einnahmen kamen nur aus Landverkäufen, von den Festlandszöllen (bis zur Vereinigung) und von Schürfgenehmigungen. Insbesondere die Einnahmen aus den Goldfunden schwankten extrem. Im Investitionsbereich türmte sich ein hoher Kreditbedarf, dem die HBC nicht beikommen konnte. Da London hier nicht einsprang, wuchsen die Schulden.

Das Bankensystem war viel zu schwach. Während des Goldrauschs entstanden die Bank of British North America und die Bank of British Columbia, die von britischem Kapital abhingen, und die Macdonald’s Bank, die lokale Eigentümer hatte. Die britischen Banken verdienten an den Goldgräbern, die lokale Bank ging jedoch 1864 Bankrott, nachdem sie ausgeraubt worden war. Das eingelegte Vermögen war vernichtet.

Der Kolonialsekretär schrieb bereits am 10. September 1846 nach London, dass nur die Besiedlung durch britische Untertanen gegen die amerikanische Expansion helfe. Doch diese Besiedlung scheiterte zunächst. Der kleinen, aber einflussreichen regionalen Elite gelang es zugleich eine unangefochtene Stellung zu erreichen. Im Namen und durch die HBC hielten sie zudem umfangreichen Landbesitz. So ist ihre Stellung durchaus mit dem sogenannten Family Compact Ontarios und der Chateau Clique in Québec vergleichbar.

1863 erklärte Großbritannien den 60. Breitengrad zur Nordgrenze British Columbias, während im US-Kongress Forderungen laut wurden, die Nordgrenze weit nach Norden zu verlegen. In Victoria agitierten starke Kräfte für einen Anschluss an die USA, 1866 ging eine Petition nach Washington, in der der Präsident um die Annexion des Gebietes gebeten wurde. Das gab den Vertretern des responsible government in der Provinz starken Rückenwind. London geriet unter Zugzwang, im Westen wie im Osten, wo es die Konföderation vorantrieb. Schon 1859 war Amor De Cosmos, der seine politische Laufbahn in Nova Scotia, inspiriert durch Joseph Howe begonnen hatte, nach British Columbia gekommen. Er gründete den British Colonist, um auch hier responsible government durchzusetzen – wie Howe in Nova Scotia. 1864 kam eine zweite Zeitung heraus, John Robson’s The British Columbian, ein Blatt, dessen Ziel ähnlich war. Gouverneur Douglas trat zurück.

Die Versprechen Ottawas von Eisenbahnbauten und Telegraphenlinien sowie Schutzzöllen und Schuldenübernahmen, dazu responsible government, öffneten für kurze Zeit den Blick auf die Vorzüge eines Anschlusses an Kanada, Vorzüge, die sich verzögerten oder gar nicht eintraten. Die Verlagerung des wirtschaftlichen Schwergewichts von Pelz und Gold auf Kohle, Holz, Fisch und Mehl war eher durch einen Anschluss an Kanada zu erreichen, so glaubte man.

John Sebastian Helmcken, einer der Wortführer, fürchtete, dass die Einnahmen nach Kanada flössen, doch Howe und Robson kamen zu der Ansicht, Eisenbahnbau und Schutzzoll würden diese Verluste überkompensieren, so auch De Cosmos. Als die wirtschaftlichen Wirkungen nicht eintraten und sich der Eisenbahnbau verzögerte, betrieb De Cosmos eine separatistische Politik.

Erschließung des Kontinents: Eisenbahnen von Ost nach West

Die Canadian Pacific Railway war nicht die erste Eisenbahnverbindung in Kanada, aber sie war die größte und die am wenigsten von wirtschaftlichen Erwägungen vorangetriebene. Die Gründung der Konföderation 1867 rief bei den Kolonien an beiden Ozeanen die Forderung nach infrastruktureller Anbindung an die Zentren Ontarios und Québecs hervor. Weder Nova Scotia noch New Brunswick noch British Columbia wären beigetreten, hätte es diese Versprechen nicht gegeben. Ohne Eisenbahnen wären die Gebiete den USA beigetreten. Hinter diesem Drang, das Gebiet zusammenzuschweißen und so genau dies zu verhindern, stand die Kolonialmacht Großbritannien.

Das Erste Britische Imperium endete 1783, ein merkantilistisches und zugleich expansionistisches Riesenreich war angelegt. Das Zweite Empire war von ökonomischen Vorstellungen der Whigs dominiert, von einem Freihandels- und Eisenbahn-Imperialismus und beinahe noch mehr auf Expansion angelegt. Das Dritte Empire, ab etwa 1883, variierte den Merkantilismus zum Protektionismus, wenn er London diente.

Die Erste Nationale Politik – sie bezeichnet eine Zwischenstellung zwischen imperialer britischer und regional-kolonialer Interessenausrichtung – war nicht mehr imperial, aber war sich doch der Abhängigkeiten bewusst, die Zweite Nationale Politik war während des Dritten Empires integraler Bestandteil des von London betriebenen Eisenbahn-, wenn nicht Finanzimperialismus.

Bergbau, Holzfällerei, Weizen

.jpg.webp)

Nach 1850 ging der Rohholzhandel mit Großbritannien zugunsten des Schnittholzes in die USA zurück. Doch bei den Bodenschätzen war der Eigenbedarf so hoch, dass bei Kupfer und Nickel auch die reichen Funde bei Sudbury nicht ausreichten. Auch die geringen Kupferreserven nördlich des Oberen Sees halfen da nicht weiter. Die Abholzungsgrenze verlief von New York ins Tal des Ottawa westwärts durch Süd-Ontario.

Während der Stagnation der Besiedlung nach 1866 wuchs die Zahl der Sägemühlen nicht weiter, jedoch wurden sie größer und effizienter. Kreissäge, Dampfmaschine, Wasserturbine ließen die kanadische Holzindustrie auch nach Michigan übergreifen. Erst mit der boomenden Zeitungsindustrie mit ihrem hohen Bedarf an Zellstoff (pulp) lohnte eine Rückkehr nach Ontario, vor allem im Norden des Oberen Sees.

Dazu kam der steigende Energiebedarf, der mit den Ölfunden in Ontario in den 1860er Jahren zunächst abgedeckt werden konnte. Dennoch scheiterten Exportbemühungen nach Großbritannien an der minderwertigen Qualität und dem Gestank des Ontario-Öls.

Sowohl bei Öl als auch bei Salz, das in Milwaukee und Chicago vermarktet wurde, erwies sich, dass die industrielle Nutzung ohne staatliche Forschung und Ausbildung, also vor allem Universitäten, nicht vorankam. Seitdem ist die Beziehung zwischen der Industrie und den Naturwissenschaften in Kanada besonders eng – und anfällig für Interventionen in beide Richtungen. Als Michael Faraday die Grundlagen für den Telegraphen (Samuel Morse) legte und damit einen gewaltigen Bedarf an Kupfer auslöste, der durch den Eisenbahnbau noch gesteigert wurde, führte dies zu erfolgreicher Suche nach Kupferlagern im Westen des Oberen Sees und entlang der US-Grenze.

Beim Ackerbau sah die Entwicklung zunächst anders aus. In Nieder-Kanada war die Weizengrenze bereits in den 1840er Jahren erreicht, im Westen 1866. In der Folge wanderten zahlreiche Bauern in die USA ab, im Osten in die neuen Industriezentren, im mittleren Westen in die wachsenden Landwirtschaftszentren. Die Zurückgebliebenen spezialisierten sich auf Viehzucht und andere Nahrungsmittel, wie etwa Käse, der bald auch nach Großbritannien ausgeführt wurde. Im Getreideanbau wurde menschliche Arbeit zunehmend durch landwirtschaftliche Maschinen ersetzt, doch der Bedarf an Pferden stagnierte noch. Zusammen mit der wachsenden Viehwirtschaft stieg der Bodenbedarf insgesamt, aber auch pro Farm.

Auf den Weltmarkt kam westkanadischer Weizen erst um 1890. Von 1866 bis 1886 war hingegen die südliche Konkurrenz so stark, dass sie einen Rückgang der Weizenproduktion in Ontario bewirkte. Dabei war der Reciprocity Treaty von 1854 bis 1866 eine der Ursachen. Die Farmer forderten bis dahin Schutz, die Händler offene Grenzen. 1831 setzte der Colonial Trade Act durch, dass US-Getreide nicht durch Zölle behindert werden dürfe. 1842 und 1843 reduzierte Großbritannien die Importzölle auf Kanadas Weizen mit dem Canada Corn Act. Zugleich erhob die Kolonialregierung ab 1843 Zölle gegen amerikanische Importe. 1854 wurde diese Politik zurückgedreht. Dadurch kam es zu einem wachsenden Handelsaustausch, von dem Kanada insgesamt profitierte, zumal reichlich britisches Kapital angelegt wurde. Aber auch die Bauern konnten von den steigenden Weizenpreisen und den neuen Ausfuhrmöglichkeiten profitieren.

Der Krimkrieg brachte jedoch Großbritannien in eine schwierige Finanzlage, so dass die Regierung hoffte, durch höhere Zölle das Defizit zu bewältigen. 1857 verschärfte sich die Situation in Form einer Handelskrise, weil weniger in Eisenbahnen investiert wurde, dazu kam eine schlechte Ernte. Starke Gruppen in Kanada, das immer auf der Suche nach Einnahmequellen zur Staatsfinanzierung war, hofften auf ein Wiedererstarken des imperialen Handels.

Der Reciprocity Treaty erhöhte den Konsum der Waren des jeweils anderen Landes und förderte damit den Ausbau der verbindenden Nord-Süd-Infrastruktur. Weizen und Mehl waren dabei bei weitem Kanadas bedeutendstes Exportprodukt. Es machte rund zwei Drittel der Ausfuhren aus. Während Kanada 1856 Getreide für drei Millionen Dollar importierte, exportierte es Weizen im Wert von acht Millionen. Außer bei landwirtschaftlichen Produkten übertrafen allerdings die Importe die Exporte zwischen 1850 und 1859 um ein Drittel.

Eisenbahnpolitik

Eine der wichtigsten treibenden Kräfte der Eisenbahnpolitik war Francis Hincks, Kanadas Finanzminister. Mit dem Gesetz von 1849 sollte eine interkoloniale Eisenbahn entstehen, die Kanada mit den Atlantikprovinzen und damit mit dem Mutterland verbinden sollte. Die Anteile sollten für alle mehr als 75 Meilen langen Abschnitte ausgegeben und zu 6 % verzinst werden.[9] Eine zentrale Verbindung sollte von Québec nach Toronto entstehen, der Prospekt wurde im April 1853 ausgegeben. Im Board of Directors saß auch Finanzminister Hincks.

Gleichzeitig forderte man ländlichen wie städtische Orte auf, Anteile zu erwerben. Damit diese sich das Geld auf dem britischen Kapitalmarkt leihen konnten, wurde 1852 der Consolidated Municipal Loan Fund aufgelegt. Landspekulation griff um sich, so dass sein Besitz oftmals nur auf Gerüchte über eine neue Eisenbahnlinie wechselte. Arbeiter wurden zu sprunghaft ansteigenden Löhnen eingestellt, zugleich stiegen Mieten, Nahrungsmittel, Ausrüstungsgegenstände im Preis. Der Zustrom britischen Kapitals veranlasste auch die untersten Verwaltungsebenen, die municipalities, zu investieren, so dass öffentliche Gebäude und Anlagen aus dem Boden schossen.

1857 waren nicht nur 1.653 Meilen Eisenbahnstrecken fertig, sondern weitere 344 Meilen im Bau. Kanada hatte dabei binnen acht Jahren fast 100 Millionen Pfund verbaut. Doch die Finanzierung überforderte viele, die versprochenen Gewinne blieben aus, die Regierung musste aushelfen, um die Bauprojekte zu retten. Dem Boom folgte eine Vertrauenskrise. Nun war alles, was man zum Eisenbahnbau brauchte, Gleise, Holz, Waggons, Lokomotiven usw. im Überangebot. Andererseits schuf die Bahn mit ihren Transportmöglichkeiten größere Märkte, wie etwa für Erntemaschinen, deren Umsatz zwischen 1861 und 1871 von 413.000 auf 2.685.000 Dollar stieg.[10]

Erste Gewerkschaften entstanden, doch waren sie auf bestimmte Städte begrenzt. Die Druckergewerkschaft, die Toronto Typographical Society entstand 1844. Vor allem die Amalgamated Society of Engineers, die die Maschinenbauer vertrat und die mit 21 Mitgliedern 1853 in Montreal gegründet, die älteste Gewerkschaft dieser Sparte war, wuchs bis 1867 auf 207 Mitglieder. Die Metallarbeiter organisierten sich in der International Molders Union, die zu dieser Zeit 270 Mitglieder hatte.[11] Gewerkschaften für nicht ausgebildete Arbeiter entstanden erst um 1860 im Bereich der Tabak- und der Schuhindustrie.

Die Association for the Promotion of Canadian Industry übernahm bei der Wirtschaftspolitik eine bedeutende Rolle. Am Ende des Sezessionskrieges drängten sowohl die USA als auch Großbritannien und auch die Agrarier des Westens unter Führung von George Brown auf Abschwächung der protektionistischen Politik. Dabei drängte vor allem die Manufacturers Association of Ontario 1875 auf eine nationale Politik. 1876 sprach sich der Toronto Board of Trade ebenfalls dafür aus, doch der Dominion Board of Trade einigte sich erst 1877. 1879 wurde sie zur Leitlinie des ganzen Landes. Dabei trafen sich die Produzenten der jeweiligen Warengruppen, vereinbarten Tarifforderungen und trugen sie zusammen. Sir Leonard Tilley akzeptierte diese kumulierten Forderungen fast ohne Abstriche. Eisenbahnbau und Präriefarmer spielten dabei keinerlei Rolle.

Banken und Finanzinstitute

Eine Staatsbank war schon Anfang der 1840er Jahre gescheitert, so dass Privatbanken ab Anfang der 1850er Jahre nach US-Vorbild eingerichtet wurden. Diese Banken durften Geld ausgeben, wenn sie dafür Staatsschulden erwarben. Doch viele Banken gingen Bankrott. Viele investierten in industrielle Produktion, doch die Richtungswechsel waren zu abrupt und zu sehr von politischen Interessen diktiert.

Dabei gab es Phasen ausgeprägten Bankwachstums. Schon 1831 bis 1836 war ihre Zahl von 6 auf 21 gestiegen, 1854 bis 1858, in einer scharfen Spekulationsphase von 15 auf 30, schließlich von 1870 bis 1874 von 34 auf 51. Doch damit war der Höhepunkt überschritten, es folgte eine Phase des Niedergangs, der Akquisitionen und der Pleiten. Dennoch bewährte sich die Börse von Toronto, die ab 1852 gegründet wurde, ab 1861 als Umschlagplatz für Beteiligungskapital.

Nach der ökonomischen Krise von 1857/58 versuchte A. T. Galt wieder eine Staatsbank einzurichten, doch waren seine Versuche von 1860 und 1866 nur insofern erfolgreich, als der Staat das Monopol für die Herausgabe von Ein- und Zweidollarscheinen an sich zog. Die Financial Reform League wollte das Geldwesen zur wirtschaftlichen Expansion nutzen. Sie versuchten vergeblich, da Kanada nicht dem Goldstandard unterlag, auf Goldreserven zu verzichten. Am Ende setzte sich keine der beiden Gruppen durch.

Die Bankenkrise von 1863 bis 1864 begann mit der Bank of Upper Canada, die sich bei der Eisenbahnfinanzierung übernommen hatte. Als L. H. Holton den Finanzminister Galt ablöste, war die Bank nicht mehr in der Lage, der Regierung Kredit zu gewähren, so dass man sich an die Bank of Montreal wandte. Der General Manager der Bank, E. H. King, stellte allerdings die Bedingung, dass sein Haus die Bank of Upper Canada als Fiskalagenten ablöste – wozu sich die Regierung ein Jahr später angesichts einer taumelnden Oberkanadabank gezwungen sah. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sich King, die Toronto-Banken zu unterstützen, und als die Bank kollabierte, riss sie die Commercial Bank of Kingston mit.

Immerhin konnte die Regierung durchsetzen, dass sie genügend kleine Einheiten in Umlauf bringen konnte. Nach US-Vorbild verkaufte die Regierung Anleihen und emittierte auf dieser Basis Bargeld. Nur die Bank von Montreal kaufte diese Bonds, so dass sie im Grunde zum Staatskreditgeber wurde. Die Bank wiederum musste keine adäquaten Goldreserven vorweisen – im Gegensatz zu allen anderen Banken.

Premierminister King schlug vor, die Montrealer Bank zur Regierungsbank zu machen, ähnlich wie die Bank of England – eine Zentralbank also. Die Handelsbanken (chartered banks) sollten besonders dem Handel, vor allem dem internationalen dienen. Eine dritte Bankengruppe sollte für Manufaktur und Landwirtschaft zuständig sein. Ähnlich wie der US-Dollar sollten die Banknoten nicht mehr rücktauschfähig sein, die Ausgabe erfolgte durch alle Banken, vorausgesetzt sie kauften Regierungsschuldscheine.

Kaum war die Canadian Bank of Commerce etabliert, brach die Bank of Upper Canada zusammen. Als die Regierung des neu gegründeten Kanada im Juli 1867 zusammentrat, war Galt wieder Finanzminister. Dann brach am 8. November die Commercial Bank of Kingston zusammen. Galt trat kurz davor zurück. Doch die westlichen Banken unter Führung des ehemaligen Angestellten der Bank of Montreal William McMaster, der Senator und Vorsitzender des Senatskomitees zum Bankenwesen war, sahen darin eine Unterstützung der Montrealer zum Nachteil des Westens. McMaster warf der Bank vor, sie habe sich nicht im Dienste Kanadas verausgabt, sondern in Währungsspekulationen in New York.

McMaster hätte sicherlich Widerstand geleistet, wenn seine Bank of Commerce nicht vom Wohlwollen der Regierung abhängig gewesen wäre. So fiel diese Rolle dem ehemaligen Angestellten der Toronto-Bank George Hague zu. Er brachte alle relevanten Banken hinter sich und konnte Finanzminister Rose stürzen. Die Bankzentralen Halifax, Toronto und die Stadt Québec standen gegen Montreal. Roses Nachfolger wurde ihr Exponent Francis Hincks. 1871 verlor die Bank of Montreal mit dem Bank Act ihr Privileg. Die Regierung gab weiterhin nur kleine Noten heraus – eine zentrale Bank war bei der Härte der Konfrontation und der Interessengegensätze nicht durchsetzbar.

Nationale Politik

In der kanadischen Wirtschaftshistoriographie unterscheidet man drei Phasen nationaler Politik. 1873 traf eine Krise die kanadische Wirtschaft, die auch andernorts virulent war. Die Manufakturen riefen dementsprechend nach Schutzzöllen, wie schon 1858. Doch nun mussten die beigetretenen Gebiete mit berücksichtigt werden. Joseph Howes Antikonföderationsliga sah in den Atlantikgebieten nur neue Kolonien Kanadas. Auch im Westen, wo man immer noch vergebens auf die Eisenbahnverbindung wartete und die Rohstoffindustrie von Schutzzöllen wenig profitierte, bedauerten inzwischen viele den Beitritt.

Gegen diese separatistischen Gruppen forderte Premier Macdonald eine stärker verbindende Wirtschaftspolitik. Er verkündete 1876 eine Politik ausgeglichenen Wachstums. D’Arcy McGee forderte Eisenbahnverbindungen als Mittel der Integration Kanadas, Schutzzölle sollten diese Integration verstärken. Ein Land konnte nur entstehen, wenn es eine eigenständige Wirtschaft besaß, wozu auch eine verstärkte Einwanderung gehörte. Alle drei glaubten an eine völlige Abhängigkeit von Rohstoffexporten. Macdonald hingegen glaubte an eine Industrialisierung des Landes und an entsprechende Ausfuhren.

In der Albert Hall in Toronto fand 1879 ein Treffen von fünf konservativen Unterhausmitgliedern statt. Es entstand eine Finanzreformgruppe, die eine eigene Währung fördern sollte. Doch die privaten Banken, verbunden in der Canadian Bankers Association, lehnten die Vorschläge der Gruppe ab. Damit verhinderte sie die Einrichtung einer Zentralbank wie schon 1871.

Die Zweite Nationale Politik

Die Eisenbahnen verdrängten die Kanäle und drangen in Gebiete vor, in denen Kanalbauten unmöglich waren. 1869 stand die erste Verbindung zwischen den Ozeanen, die kanadische Verbindung zog 1883 nach. 1890 hatten die Amerikaner bereits 175.000 Meilen (ca. 280.000 km) und drei Transkontinentalen gebaut. Dennoch war der Eisenbahnbau selbst nur für 3,5 % des GNP verantwortlich. Die Industrialisierung war der eigentliche Taktgeber, dazu die Urbanisierung. Kapital stammte überwiegend aus Großbritannien, um große Bauprojekte durchzuführen. Dabei entwickelte sich ein Laissez-faire-Stil in der Wirtschaftspolitik.