Schmiss

Ein Schmiss ist eine in einer studentischen Mensur davongetragene Schnittverletzung sowie die daraus entstandene Narbe. Bis zur Auflösung der Studentenverbindungen in der Zeit des Nationalsozialismus galt ein Schmiss im Gesicht vielfach als das typische Erkennungszeichen eines deutschen Akademikers. Heute sind sichtbare Schmisse selten und selbst bei Angehörigen schlagender Verbindungen nicht unbedingt vorhanden.

Etymologie

Schmiss bzw. Schmiß (von schmeißen) bezeichnete im 17. Jahrhundert einen Hieb oder Schlag. Daraus entwickelte sich im 19. Jahrhundert in der Studentensprache die heutige Bedeutung als in einer Mensur entstandene Wunde oder Narbe.[1] Umgangssprachlich wird häufig auch eine von einer anderen Verletzung stammende Narbe im Gesicht als Schmiss bezeichnet.

Geschichte

Spätes 18. und frühes 19. Jahrhundert

Der für Studenten und Akademiker lange Zeit typische Schmiss im Gesicht hat seinen Ursprung im späten 18. Jahrhundert, als im studentischen Duellwesen allmählich der Wechsel vom Stoß- zum weniger lebensgefährlichen Hiebfechten vollzogen wurde, und mit dem Schläger die auch heute noch verwendete studentische Fechtwaffe entwickelt wurde.

Um 1800 waren Hiebfechten und Stoßfechten an deutschen Universitäten regional unterschiedlich verbreitet. Wegen der weniger sichtbaren Schmisse sollen damals Stoßmensuren trotz der höheren Lebensgefahr besonders bei Theologiestudenten beliebt gewesen sein.[2]

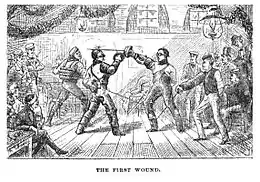

Bis zum Aufkommen antiseptischer Wundversorgung war es lange Zeit üblich, einen Zweikampf bereits bei der ersten Verletzung zu beenden, weshalb die Zahl der Schmisse zunächst insgesamt gering und auffällige Schmisse relativ selten blieben.[3]

Dieses Fechten bis zum ersten Schmiss wird unter anderem im 1822 verfassten Studentenlied Studentenleben beschrieben. Dort ist mit dem – erhaltenen oder ausgeteilten – Schmiss der Tusch, also die die Mensur auslösende Beleidigung, „vergessen“:

Will zum Kontrahieren

einer mich touchieren,

gleich gefordert wird er, augenblicks:

„Bist ein dummer Junge!“

Und mit raschem Sprunge

auf Mensur geht’s im Paukantenwichs.

Schleppfuchs muß die Waffen

auf den Paukplatz schaffen,

Quarten pfeifen, Terzen schwirren froh.

Hat ein Schmiß gesessen,

ist der Tusch vergessen

von dem kreuzfidelen Studio.

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit des Nationalsozialismus

Um 1850 löste die Bestimmungsmensur schließlich das Duell mit dem Schläger ab. Mit Erfindung der Paukbrille 1857 und der folgenden Verbreitung wurden schwere Verletzungen und Todesfälle bei Mensuren immer seltener.[4] Die Zahl der Zweikämpfe nahm zu, und mit ihr die Zahl der Schmisse. Einen Schmiss zu erhalten, war allerdings nicht das Ziel der Mensur, sondern nur eine häufige Begleiterscheinung.[5]

Bereits seit den 1830er Jahren gab es auch nichtschlagende Studentenverbindungen, insbesondere katholische, die das Fechten von Mensuren gerade wegen des Verletzungsrisikos ablehnten.

Entwicklung zum Erkennungszeichen

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Schmiss zu dem Erkennungszeichen mitteleuropäischer Akademiker schlechthin und blieb es bis in die 1930er Jahre hinein. Dieses Zeichen wurde durchaus mit Stolz getragen, symbolisierte es doch das nach damaliger Auffassung herrschende Ideal eines tatkräftigen, unerschrockenen Mannes, der auch vor bedrohlichen Situationen nicht zurückschreckt. Irreversibel in das Gesicht eingeschrieben, waren Schmisse ein eindeutiges und für die Gesellschaft sichtbares Zeichen[6] und dienten als Gewähr für den Charakter ihres Trägers.[7][8]

Viele junge Männer eiferten diesem Ideal dann auch im Übermaße nach, sodass spätestens im Deutschen Kaiserreich der farbentragende, mit Schmiss ausgestattete Korporierte zum Leitbild der Studentenschaft wurde.[9] Es wird geschätzt, dass im Kaiserreich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg jedes Jahr um die 12.000 Bestimmungsmensuren gefochten wurden. Bis in die 1930er Jahre waren vier bis fünf Mensuren pro Semester durchaus die Regel; jedes aktive Mitglied einer schlagenden Verbindung stand samstags fast automatisch auf Mensur, wenn es dazu medizinisch in der Lage war. Mit den Fortschritten in der Medizin und dem Aufkommen der antiseptischen Wundversorgung verringerte sich die Gefahr von Infektionen drastisch, wodurch auch die Mensuren blutiger wurden, da sie nun nicht mehr mit dem ersten Schmiss beendet werden mussten.[3]

Neben der Suche nach Abenteuer und dem Nervenkitzel war auch eine „implizit sexuelle Konnotation“ des Schmisses ein Faktor, der die Tradition der Mensur begünstigte, da der Schmiss eine „große sexuelle Attraktivität“ auf Frauen ausübte und so häufig „den Anfang der sexuellen Aktivitäten mit dem anderen Geschlecht“ markierte.[10] Der britische Autor Jerome K. Jerome schrieb über den Stellenwert des Schmisses in Deutschland in seiner 1900 erschienenen humoristischen Erzählung Drei Männer auf Bummelfahrt:[11]

„Daß die deutsche Maid von einem Gesicht hingerissen wird, das zerschnitten und zerfetzt ist, bis es aussieht, als sei es aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt, die nie zueinander gepaßt haben, ist eine bewiesene Tatsache.“

Hinzu kam, dass der Schmiss sich im Kaiserreich als „narbige Visitenkarte“ allerorten zur Eintrittskarte in die höhere Gesellschaft entwickelte.[12] Der Schmiss kennzeichnete seinen Träger als Mitglied der Gruppe der Satisfaktionsfähigen, und zwar unabhängig davon, ob dieser Angehöriger des Hochadels, Reserveoffizier oder Provinzakademiker war.[13]

Manipulationen

Speziell aus der Kaiserzeit gibt es Berichte von Studenten, die zwar die Mensur scheuten, aber dennoch nicht auf das akademische Statussymbol verzichten wollten. Ärzte berichteten davon, dass sie von Studenten gebeten worden seien, ihnen Schmisse chirurgisch beizubringen, damit sie in Akademikerkreisen nicht negativ auffallen. Franz Burda soll sich einen Schmiss auf der Wange selbst zugefügt haben, „um abenteuerlicher und für die jungen Damen interessanter zu wirken“.[14] 1926 wurde der Fall eines Hochstaplers bekannt, der sich selber Schmisse zufügte, um als Verbindungsstudent auftreten zu können.[15]

Angeblich soll es auch Methoden gegeben haben, aus einer empfangenen kleineren Wunde „stolze Kampfnarben“ entstehen zu lassen, z. B. durch das Einreiben mit Salz oder Einlegen von Rosshaaren, sodass der Heilungsprozess verschlechtert und die Narbenbildung verstärkt wurde. Auch Mark Twain berichtet bei seinen Schilderungen der Mensur von Gerüchten, dass einige ihre Schmisse wieder aufrissen und dann mit Rotwein einrieben.[16] Das Einlegen von Rosshaaren diente damals aber in Wirklichkeit als Drainage und hatte daher medizinische Gründe. Das Einreiben mit Salz oder Rotwein ist eher in den Bereich der Legenden zu verweisen. Häufiger dürfte hingegen das sogenannte „Schmisse-Ziehen“ gewesen sein, bei dem die Heilung harmloser Gesichtsschmisse durch Auseinanderziehen der Wunde behindert wurde.[17] Das Schmissziehen war allerdings allgemein verpönt und bei vielen Verbindungen auch streng verboten.

Rezeption

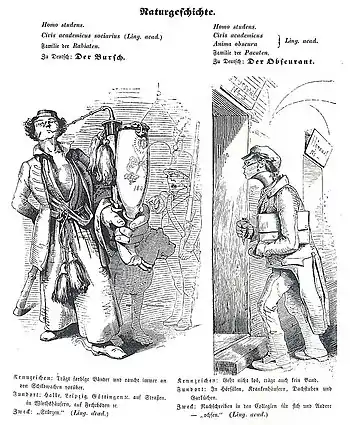

Der Schmiss war in zeitgenössischen Publikationen allgegenwärtig, sowohl in ernsten als auch in satirischen.[18] Auch aus politischen wie humoristischen Karikaturen, beispielsweise in den Fliegenden Blättern oder dem Simplicissimus, war der Schmiss zur Kennzeichnung von Studenten lange Zeit nicht wegzudenken.[19] In politischen Karikaturen der 1920er und 1930er wurde der Schmiss als stereotypes Attribut für reaktionäres Gedankengut verwendet, häufig in Kombination mit einem Monokel.

- Der Schmiss in Karikaturen

Naturgeschichte. Homo studens (1845). Gegenüberstellung des Burschen und des Obskuranten.

Naturgeschichte. Homo studens (1845). Gegenüberstellung des Burschen und des Obskuranten..jpg.webp) Zukunftsbild (1903) „Verflucht schneidiges Frauenzimmer! .. Die hat jus studirt und zehn Mensuren gehabt!“

Zukunftsbild (1903) „Verflucht schneidiges Frauenzimmer! .. Die hat jus studirt und zehn Mensuren gehabt!“ Rudolf Wilke: Naturspiel (1908). Spott auf die Schmisslosigkeit: „Sehn Sie nur den Studenten an! So’n Gesicht gehört doch in die Hose.“

Rudolf Wilke: Naturspiel (1908). Spott auf die Schmisslosigkeit: „Sehn Sie nur den Studenten an! So’n Gesicht gehört doch in die Hose.“

In Heinrich Manns satirischen Roman Der Untertan ist der Schmiss mit negativen Eigenschaften verbunden. Diederich Heßling, die Hauptfigur, wird Mitglied in einer schlagenden Studentenverbindung und bezieht fortan sein Selbstwertgefühl aus dem Kollektiv, wobei seine Schmisse als sichtbares Zeichen für seine Zugehörigkeit zu diesem stehen:[20]

„Nicht Stolz oder Eigenliebe leiteten Diederich: einzig sein hoher Begriff von der Ehre der Korporation. Er selbst war nur ein Mensch, also nichts; jedes Recht, sein ganzes Ansehen kamen ihm von ihr. […] Wohl hatte er noch immer einem Leutnant Platz zu machen […]; aber wenigstens mit einem Trambahnschaffner konnte er furchtlos verkehren, ohne Gefahr, von ihm angeschnauzt zu werden. Seine Männlichkeit stand ihm mit Schmissen, die das Kinn spalteten, rissig durch die Wangen fuhren und in den kurz geschorenen Schädel hackten, drohend auf dem Gesicht geschrieben – und welche Genugtuung, sie täglich und nach Belieben einem jeden beweisen zu können!“

Der insbesondere für Beobachter von außerhalb des mitteleuropäischen Kulturraums befremdlich wirkende Schmiss beeinflusste auch das Bild Deutschlands und der Deutschen im Ausland.[21]

Veränderte Wahrnehmung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland und Österreich alle vor 1945 gegründeten Organisationen mit Skepsis betrachtet, auch die von den Nationalsozialisten verbotenen Verbindungen, wobei häufig nicht zwischen schlagenden und nichtschlagenden differenziert wurde.

Der Schmiss wurde zum Symbol einer alten Zeit, also eher zum Abzeichen konservativer Kreise, denen einige wiederum reaktionäres oder nationalistisches Gedankengut unterstellten. Die Umbrüche des Jahres 1968 verstärkten diese Entwicklung. Als in den 1970er-Jahren die Zahl der Studenten an westdeutschen Universitäten massiv anstieg, die Zahl der Verbindungsstudenten aber stagnierte oder sogar sank, wurden „Schmissträger“ allmählich zu einer Minderheit unter den Akademikern.

Veränderungen bei der Mensur

Seit dem Zweiten Weltkrieg werden durchschnittlich deutlich weniger Mensuren pro Person geschlagen. Heute gibt es bei pflichtschlagenden Verbindungen die Einrichtung der „Pflichtpartien“, also eine Festlegung der Zahl der Mensuren, die der einzelne während seiner Aktivenzeit mindestens zu schlagen hat. Die Bandbreite reicht heute von einer bis ungefähr fünf Pflichtpartien. Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was ein Mitglied einer schlagenden Verbindung vor dem Kriege erbrachte.[22]

Gleichzeitig verstärkten sich technisch beim Mensurfechten die defensiven Elemente. Eine gute Deckung gehört heute zum technisch sauberen Fechten dazu. Das „Sammeln“ von Schmissen ist seit Jahrzehnten verpönt, und die allerwenigsten Paukanten streben einen sogenannten „Renommierer“ an, also einen besonders markanten Schmiss, der seinem Träger zu Renommee verhelfen soll.

Neben der defensiveren Einstellung der Paukanten ist auch der gegenüber früher deutlich verringerte Abstand zwischen den Paukanten (die sogenannte Mensur) ein Grund dafür, dass es heute viel weniger Gesichtsschmisse gibt.[23] In den Fecht-Comments einiger Waffenringe kam es zudem zu Änderungen der Regularien bezüglich der Trefferfläche: So entstand der „Hochcomment“, bei dem es untersagt ist, unterhalb der Augen zu treffen.

Das teilweise bereits seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendete „Nasenblech“ an der Paukbrille zum Schutz der Nase setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr durch und ist heute in den meisten Fecht-Comments vorgesehen. An einigen Hochschulorten sind die Ohren heute durch sogenannte „Ohrenleder“ vor Treffern geschützt, und vor allem an Technischen Universitäten in Norddeutschland werden auch sogenannte „Wangenleder“ getragen, die die untere Gesichtshälfte schützen, sodass Gesichtsschmisse dort kaum noch möglich sind.[24]

Heutige Situation

Nach Ansicht des Autors Dietrich Heither verdeutlicht der Schmiss als „Ausweis der Privilegiertheit“ auch noch im Jahre 1999, „dass der Paukant zur Selbstaufgabe fähig und daher für die Selbstlosigkeit fordernden Stellungen der Macht geeignet ist.“[25]

Obwohl Gesichtsschmisse insgesamt selten geworden sind, gibt es auch heute noch immer wieder die Gelegenheit, in der Öffentlichkeit oder auch bei prominenten Gesprächspartnern im Fernsehen einen klassischen Schmiss im Gesicht zu sehen, nur wird dieser nur noch von einer Minderheit der Bevölkerung als solcher erkannt. Ein bekanntes Beispiel ist der frühere Allianzvorstand Henning Schulte-Noelle.

Eine 2008 durchgeführte Studie an der Universität Liverpool kam zu dem Ergebnis, dass Männer mit Gesichtsnarben besonders auf solche Frauen attraktiv wirken, die auf der Suche nach kurzfristigen Partnerschaften sind. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass Narben eine Assoziation von Männlichkeit und Mut sowie Stärke und Gesundheit hervorrufen.[26]

- Einige Schmissträger

.jpg.webp)

Behandlung

Nach dem Ende der jeweiligen Mensur werden verletzte Paukanten vom Paukarzt versorgt, der auch in der Regel die entstandenen Schmisse vor Ort, bzw. in einem Nebenraum des Pauklokals, näht. Die Versorgung erfolgt in aller Regel ohne Betäubung.[27] Zur Linderung des Schmerzes ist es daher üblich, dass dem Paukanten während des „Flickens“, insbesondere durch sehr kräftiges Drücken der Hand oder auf die Schläfengegend, ein „Gegenschmerz“ erzeugt wird.[28]

Die weitaus häufigsten Schmisse sind solche in der Kopfschwarte.[29] Diese sind für den Paukarzt einfach zu behandeln und können auch geklammert werden. Häufigste Gesichtsverletzungen sind Schmisse an der Schläfe – wobei oft die Arteria temporalis superficialis getroffen wird – oder in der Wange.[30]

Ein normaler Schmiss, d. h. eine einfache Schnittwunde, verheilt in der Regel folgenlos und gut.[27] Relativ selten kommt es zu komplizierteren Verletzungen: Als Scherzel bezeichnet man ein abgeschlagenes Stück Kopfhaut; von einem Lappen spricht man, wenn ein Kopfhautstück nicht komplett abgeschlagen wurde, sondern noch eine Verbindung zum Rest der Kopfhaut vorhanden ist. Scherzel und Lappen resultieren im Gegensatz zum Schmiss zumeist aus unsauberen Hieben und sind daher eher die Ausnahme.[31] Besonders schmerzhaft, aber ebenfalls selten sind Schmisse in Lippen, Ohren oder Nase.[30] Sehr selten kann es durch einen Schmiss auch zu einer Fazialislähmung kommen.[30]

Literatur

- Stanley B. Burns, J. Lawrence Burns, Elizabeth A. Burns: Mensur & Schmiss: German Dueling Societies. Burns Archive Press, New York 2017. ISBN 978-1-936002-09-2.

- Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. WJK-Verlag, Hilden 2005, ISBN 3-933892-91-0.

- Peter Hauser (Hrsg.): Hat ein Schmiss gesessen … Medizinische Doktorarbeiten zur Mensur. WJK-Verlag, Hilden 2007, ISBN 978-3-933892-09-6.

- Konrad Purrucker: Die Chirurgie des Mensurbodens. 1926. (Nachdruck erschienen im WJK-Verlag, Hilden 2005, ISBN 3-933892-31-7).

Weblinks

Einzelnachweise

- Schmiss. In: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Abgerufen am 16. Januar 2020

- Peter Hauser: Zum Geleit: Über das Paukarztwesen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Heidelberg. In: Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. S. 3–41, hier S. 15.

- Wilhelm Fabricius: Die Deutschen Corps. Eine historische Darstellung mit besonderer Berücksichtigung des Mensurwesens. Thilo, Berlin 1898, S. 417.

- Werner Lackner: Die Mensur. Der rituelle Zweikampf deutscher Studenten. (Memento des vom 6. Dezember 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 667 kB) Wien 1997, S. 66f.

- Martin Biastoch: Tübinger Studenten im Kaiserreich. Eine sozialgeschichtliche Untersuchung. Thorbecke, Sigmaringen 1996, ISBN 3-7995-3236-6, S. 200.

- Silke Möller: Zwischen Wissenschaft und „Burschenherrlichkeit“. Steiner, Stuttgart 2001, ISBN 3-515-07842-8, S. 160.

- Silke Möller: Zwischen Wissenschaft und „Burschenherrlichkeit“. Steiner, Stuttgart 2001, ISBN 3-515-07842-8, S. 166.

- Thomas Friedrich: Bewußtseinsleistung und Struktur. Königshausen & Neumann, Würzburg 1999, ISBN 3-8260-1572-X, S. 63ff.

- Konrad Jarausch: Deutsche Studenten 1800–1970. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, S. 59.

- Frank Grobe: Zirkel und Zahnrad. Ingenieure im bürgerlichen Emanzipationskampf um 1900 – Die Geschichte der technischen Burschenschaft. In: Klaus Oldenhage (Hrsg.): Darstellungen und Quellen zur Geschichte der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert. Band 17. Heidelberg 2009, S. 144.

- Jerome K. Jerome: Drei Männer auf Bummelfahrt. Bristol 1900; deutsche Übersetzung: Frankfurt 1905. Zitiert nach: Georg Nilreh: Kompendium corpsstudentischer Weisheiten. 2012, ISBN 978-3-8442-3066-6, S. 34.

- Hans-Ulrich Wehler: Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, S. 130.

- Norbert Elias: Die satisfaktionsfähige Gesellschaft. In: Michael Schröter (Hrsg.): Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-518-28608-1, S. 61–158, hier: S. 85.

- Ute Dahmen: Senator Dr. Franz Burda – Geschichten eines Lebens. Petrarca, München 2011, S. 24.

- Moritz Föllmer: Die Berliner Boulevardpresse und die Politik der Individualität in der Zwischenkriegszeit. In: Wolfgang Hardtwig (Hrsg.): Ordnungen in der Krise. Zur politischen Kulturgeschichte Deutschlands 1900–1933. Oldenbourg, München 2007, S. 293–326, hier S. 300.

- Mark Twain: A Tramp Abroad. American Publishing, 1880. S. 64..

- Peter Hauser: Zum Geleit: Über das Paukarztwesen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Heidelberg. In: Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. S. 3–41, hier S. 18.

- Sonja Levsen: Elite, Männlichkeit und Krieg: Tübinger und Cambridger Studenten 1900–1929. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, S. 101.

- Peter Krause: O alte Burschenherrlichkeit – Die Studenten und ihr Brauchtum. Verlag Styria, Graz/Wien/Köln 1979, ISBN 3-222-11127-8, S. 136.

- Heinrich Mann: Der Untertan. Kurt Wolff, Leipzig 1918, S. 30f.

- Manfred Koch-Hillebrecht: Das Deutschenbild. Gegenwart, Geschichte, Psychologie. C.H. Beck, München 1977, S. 177f.

- Peter Hauser: Zur Entstehung der Bestimmungsmensur. In: Einst und Jetzt. Band 52, 2007, S. 6 ff.

- Peter Hauser: Zum Geleit: Über das Paukarztwesen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Heidelberg. In: Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. S. 3–41, hier S. 17.

- Henner Huhle: Nichts verändert das Fechten so, wie der Komment. In: Einst und Jetzt. Band 34, 1989, S. 61.

- Dietrich Heither: Traditionsbestände studentischer Männerbünde. Studentenverbindungen: Vielfalt und Einheit. In: Peer Pasternak (Hrsg.): hochschule ost. leipziger beiträge zu hochschule & wissenschaft. 3–4/99. Leipzig 1999, S. 104–122, hier S. 116.

- Robert Burriss, Hannah Rowland, Anthony Little: Facial scarring enhances men’s attractiveness for short-term relationships. In: Personality and Individual Differences. 46/2, Januar 2009, S. 213–217.

- Tobias Bringmann: Reichstag und Zweikampf. Die Duellfrage als innenpolitischer Konflikt des deutschen Kaiserreichs 1871–1918. Hochschulverlag, 1997, S. 27.

- Wilhelm Hilger: Die Hypnose und die Suggestion. Dogma, Bremen 2012, ISBN 978-3-95454-625-1, S. 112.

- Peter Hauser: Zum Geleit: Über das Paukarztwesen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Heidelberg. In: Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. S. 3–41, hier S. 19.

- Peter Hauser: Zum Geleit: Über das Paukarztwesen im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Heidelberg. In: Peter Hauser (Hrsg.): Schmisse, Lappen, Knochensplitter – Paukärztliche Schriften des 19. Jahrhunderts. S. 3–41, hier S. 20.

- G. Geilke: Die kleine studentische Fechtfibel. (Memento des vom 17. Juli 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 6,0 MB) 2006, S. 175.