Jazzharmonik

Mit Jazzharmonik oder Harmonik des Jazz wird das harmonische Konstrukt beschrieben, auf welchem die Jazzmusik aufbaut. Zwar werden auch in der Jazzmusik teilweise die in der europäischen Musik entwickelten Prinzipien der Stimmführung und Stufentheorie angewendet, allerdings sind diese im Jazz häufig nur begrenzt anwendbar bzw. werden in den verschiedenen Jazzstilen in deutlich unterschiedlicher Gewichtung benutzt. So ist besonders die (im deutschsprachigen Raum vorherrschende) Funktionstheorie in vielen Fällen nur schwer auf die Jazzharmonik anwendbar, da mit dieser für den Jazz typische harmonische Progressionen wie Sequenzen oder Akkorde auf nicht-diatonischen Stufen nur schwer darstellbar sind.

Typisch für die Harmonik des Jazz ist, dass das Akkordmaterial, im Gegensatz zur klassischen Kunstmusik (oder auch zahlreicherer, anderer kontemporärer Strömungen wie die Popmusik), in der Drei- und Vierklänge dominieren, in der Regel auf Vierklängen basiert, die dann häufig durch zusätzlich sogenannte „Optionstöne“ (auch engl. tensions) erweitert werden. Hierdurch ergeben sich regelmäßig Akkorde mit fünf, sechs oder mehr Klängen, welche den spannungsgeladenen Sound des Jazz hervorrufen. Ein ebenfalls wichtiges Merkmal der Jazzharmonik ist die häufige Verwendung von alterierten (abgeänderten) und substituierten (ersetzten) Akkorden. Durch diese Erweiterung zu Vierklängen sind Akkord-Kombinationen und Sounds möglich, die bisher ungehört oder zumindest unüblich waren. Zwar hat bereits J. S. Bach Elemente benutzt, die heute im Jazz gang und gäbe sind, doch zu Bachs Zeiten waren dies eher musikalische Ausgefallenheiten. So zum Beispiel die Benutzung der ♯11 im Dominantseptakkord (vgl. Funktionstheorie). Auch der Chopinakkord (ein Dominantseptakkord mit 13) wäre ein weiteres, typisches Beispiel für einen frühen jazzartigen Klang.

Des Weiteren gibt es in der bisherigen Entwicklung eine starke Bindung an die Melodik und allgemeine Ästhetik des Blues. Dies wirkt sich auf der harmonischen Ebene durch eine gewisse Bevorzugung von Akkordmaterial aus, das der melodischen Wirkung der blue notes entgegenkommt. Außerdem bewirken die charakteristische Blues-Melodik und die Erfordernisse der im Jazz vorherrschenden Improvisation, dass Melodie und begleitende Harmonien weniger streng aufeinander bezogen sind, als dies in der weitgehend konzipierten (komponierten) Musik Europas üblich ist.

Auch modale Skalen (zum Beispiel dorisch oder lydisch) und modale Akkordwendungen (zum Beispiel eine vermollte Dominante, entnommen aus dem Mixolydischen, oder aber eine verdurte Subdominante in einer Molltonart, entnommen aus dem Dorischen) finden im Jazz ab den fünfziger Jahren häufig Anwendung (Modaler Jazz).

Neben den harmonischen Eigenheiten tragen auch bestimmte rhythmische Gestaltungsformen oft wesentlich zur Jazzmusik bei (für Weiteres siehe Swing (Rhythmus)).

Stufenharmonik

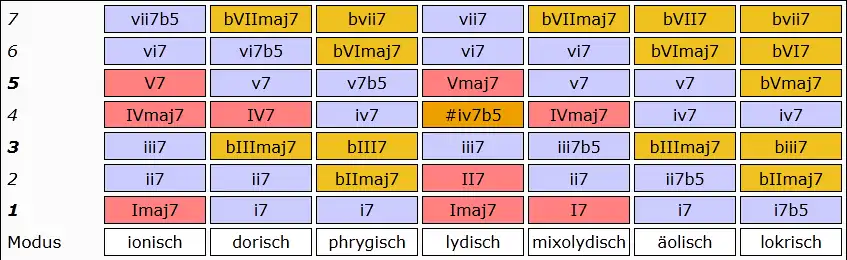

Baut man auf den einzelnen Stufen einer beliebigen Tonleiter Akkorde auf, die nur aus Tönen dieser Skala bestehen, erhält man eine diatonische Reihe. Demnach besitzt jeder Modus neben dem horizontalen (melodischen) Aspekt auch einen vertikalen (harmonischen) Aspekt und somit auch eine leitereigene Harmonik. Dur und Moll sind nur ein Teil der Klangfarben, die theoretisch möglich sind.

Während die europäische traditionelle Musiklehre auf Dreiklängen basiert, werden im Jazz Vierklänge (drei geschichtete Terzen) als Grundakkorde angenommen. Die Stufenbezifferung wird je nach Tongeschlecht (oder besser nach der Größe der ersten Terz) groß oder klein geschrieben. Akkorde mit großer Terz (Dur, Übermäßigte) werden große, Akkorde mit kleiner Terz (Moll, Verminderte) werden mit klein geschrieben. So ergeben sich folgende Stufenbezeichnungen.

Die nachfolgende Funktionstabelle zeigt die leitereigene Harmonik, wobei Funktionskürzel für Dur- und Moll-Stufen zusätzlich zur Groß-/Kleinschreibung entsprechend gefärbt sind.

Ein »b« oder »#« wird immer dann vorangestellt, wenn eine Abweichung von der ionischen Skala vorliegt und zwar in Bezug auf Stufe und Tongeschlecht.

Grundsätze

Zur Beschreibung der harmonischen Charakteristika des Jazz sind gegenwärtig drei theoretische Grundansätze verbreitet:

- Die Akkord-Skalen-Theorie wurde seit den 1950er Jahren entwickelt und ist damit das älteste ausgearbeitete Konzept zur Beschreibung der Jazzharmonik; sie beherrscht bis heute den größten Teil der musiktheoretischen Jazzliteratur.

- Der im deutschen Sprachraum als grundlagenharmonisch bezeichnete Ansatz, der im strengeren Sinne an den Prinzipien der Harmonielehre und insbesondere an funktionalen Deutungen der von der Blues-Melodik her beeinflussten harmonischen Wendungen interessiert ist.

- Ein historisch-empirisches Modell, das hermeneutisch der Interpretation der „klassischen“ Harmonielehre z. B. im Sinne Diether de la Mottes entspricht. Im Gegensatz zu einer umfassenden, alle Erscheinungen vereinheitlicht erklärenden Theorie versucht dieser Ansatz eher, einzelne Stile und Interpreten aufgrund der ihnen eigenen ästhetischen Absichten zu deuten. Dieser Methode folgen beispielsweise die musiktheoretischen Schriften Gunther Schullers über den älteren Jazz.

Geschichte

Eine Grundlage des Jazz ist die Improvisation, die auch schon in der klassischen Musik, wie in der barocken Musikkultur (siehe Generalbass), aber wahrscheinlich auch schon weit früher praktiziert wurde. Da sich Notation erst im Mittelalter bildete, sind empirische Erforschungen hierfür aber eher schwierig.

Auf den erdachten Grundlagen der gesammelten musiktheoretischen Erkenntnisse und Überlegungen der alten Griechen (wie etwa die Entdeckung der Partialtonreihe) formten sich zwar inhaltlich schlüssige, aber noch sehr spärlich-abstrakte Abrisse einer frühzeitigen Harmonielehre. Erst im Barock ist eine allgemein anerkannte Harmonielehre entstanden, und mit ihr auch das Dur/Moll-tonale System, dessen ästhetische Normen sich von damals bis heute immer wieder verändert haben. Während aus harmonischer Sicht in der klassischen Musik vor allem die Terzen und Sexten wesentlich für die Stimmführung in der Improvisation waren, haben im Jazz die Terzen und Septimen eine weit größere Bedeutung.

Es ist ein Irrglaube, zu meinen, dass die meisten frühen Jazzmusiker keine Ahnung von Akkorden oder der Harmonielehre hatten. Auch solche, die keine Noten lesen konnten, hatten ein ausgeprägtes Verständnis für die Harmonik und Rhythmik.

Zur Theorie wird immer erst, was gespielt und für wohlklingend befunden wurde, und so nahm man die bereits bestehende Harmonik und passte sie nach und nach den eigenen Bedürfnissen an. Die Elemente des Blues kamen hinzu und dazu eine freiere Interpretation von Farbtönen in Akkorden. Eine weitere harmonische Befreiung läutete dann den Bebop ein und erlaubte den improvisierenden Musikern, Akkorde neuartig zu interpretieren. Die Jazzharmonik wurde intellektuell.

Im Grunde ist die Geschichte der Harmonik im Jazz eine Reise von der Konsonanz zur Dissonanz. Jede harmonische Neuerung brachte auch neue Freiheiten in der Interpretation des Akkordmaterials mit sich und stellte dem Musiker mehr melodisches Material zur Verfügung, das mit der Zeit in Tonleitern katalogisiert wurde. So ist es heute üblich, verschiedene Skalen in verschiedenen Modi über Akkorde als Tonmaterial zur Improvisation oder als Basis für das Arrangement oder die Komposition zu benutzen.

Improvisationsmaterial

In früheren Zeiten verstand man unter Improvisation das Verzieren und Verschleiern bestehender Melodien über feste Akkordstrukturen. Viele als Jazzstandard etablierte Stücke haben ihren Ursprung in der Unterhaltungsmusik. Dabei werden u. a. bekannte Broadwaysongs als Gerüst für Improvisationen verwendet. Sehr oft wurden für diese Akkordgerüste neue Melodien geschrieben, nicht zuletzt auch, um keine Tantiemen bezahlen zu müssen. Die Akkordfolge von Gershwins „I got Rhythm“ ist fest im Repertoire der oft gespielten Jazzstandards verankert (Rhythm Changes). Charlie Parker schrieb verschiedene Melodien, die auf diesem Akkordgerüst aufbauen, zum Beispiel Anthropology.

Schon früh lösten sich viele Jazzmusiker von den Jazz-Standards und schrieben eigene Stücke, um über ihre Lieblingsharmonien improvisieren zu können.

Die 1960er Jahre zeigten zwei wesentliche Trends, einerseits die Rückbesinnung auf die Bluesharmonik und einfachere Rhythmen (Cool Jazz) und andererseits das modale Konzept und die damit einhergehende freiere Spielweise, eingeläutet durch das Album Kind of Blue von Miles Davis.

Mit dem Free-Jazz wurde mit allen Formen der Harmonik gebrochen. Man versuchte sie eben nicht anzuwenden.

In den 70er Jahren wurden vermehrt Einflüsse des Rock in das Improvisationsmaterial integriert. Als herausragende Beispiele können die Alben Bitches Brew von Miles Davis oder "My Goals Beyond" des Gitarristen John McLaughlin gelten.

Heute wird alles verwendet, was den Musikern gefällt. Sei dies nun eine Sammlung von Kinderliedern, Stücke aus der klassischen Musikwelt, aus dem Pop, oder wie so oft Selbstgeschriebenes. Die „Traditionalisten“ spielen die Songs aus dem „Great American Songbook“ und die „Progressiven“ fusionieren mit allen Arten von Musik bis hin zum indischen Raga. Was im multikulturellen Amerika begonnen hat, setzt sich in globalisierter Form fort.

Bluesharmonik

Eine wesentliche Weiterentwicklung der Harmonielehre durch den Jazz ist die Abkopplung des Dominantseptakkordes von seiner Funktion. Im Jazz kann ein Septakkord (1, 3, 5, ♭7) nicht nur als Dominante, sondern auch als Tonika verwendet werden. Das dabei hauptsächlich verwendete Tonmaterial, die mixolydische Tonleiter des europäischen Dur-Systems und die aus dem Mittelmeerraum stammende pentatonische Tonleiter, ergeben in der Summe die Tonleiter, die heute Bluestonleiter genannt wird. Heutige Jazzmusiker verwenden gerne auch andere Skalen (Harmonisch-Moll-Modi, Melodisch-Moll-Modi, Verminderte Tonleiter, Ganztonleiter), um mehr Spannung zu schaffen.

Die Akkorde der Liedformen des Blues im Jazz basieren auf dem Prinzip der leittonlosen Septakkorde. Dominantseptakkorde als Tonika, Subdominante und Dominante. Die Improvisationen über diese Liedformen (üblicherweise 12 Takte, aber auch 8, 16 oder 24 Takte) verdeutlichen das Neue an dieser Musik. Ähnlich wie in der afrikanischen bzw. arabischen Musik werden Spannungen mittels Dissonanzen erzeugt, das eben Bluestypische. Die typischen Töne, Blue Notes genannt, werden im Jazz auch außerhalb eines Blueskontext verwendet. Als eindrückliches Beispiel sei hier „Good bye Pork pie hat“ genannt, das Charles Mingus für den damals gerade verstorbenen Lester Young schrieb. Wird der Blues von einem Jazzmusiker gespielt, dann oftmals mit Akkordstellvertretern und harmonischen Erweiterungen. Im Extremfall ist die Interpretation des Blues von Jazzmusikern nicht mehr als Blues zu erkennen.

Es wäre aber ein Fehler, die Harmonik des Jazz auf das Bluestypische zu reduzieren. Jazzmusiker verwenden alles, was ihnen gefällt. Die Jazzharmonik ist demnach ein Überbegriff, und der Blues nur eine Facette davon. Genauso werden Funktionsharmonik, Modes, Kadenzen und alle anderen Elemente (Rhythmik, Phrasierung) verwendet, die in anderen Musiken vorhanden sind. In den Anfängen des Jazz hatten der meist auskomponierte Ragtime, französische Tänze, klassische Musik und die damalige Popularmusik einen wesentlichen Einfluss auf die improvisierenden Musiker. Als Beispiel neuerer Zeit seien Chick Coreas Ausflüge in den Flamenco, Lennie Tristanos Reisen in die Klassik oder Dizzy Gillespies Liebe zur lateinamerikanischen Musik genannt. Die Liste ließe sich beliebig weiterführen.

Farbsubstitution

Der Jazzmusiker ist frei in der Benutzung der tonleitereigenen Farben. Farbtöne werden oft in Spannungsmomenten (Dominant- oder Subdominantsituationen) und etwas weniger in Ruhemomenten (Tonika) benutzt.

Akkordsubstitutionen

Es ist gängige Praxis beim Spielen von Jazz, Substitutakkorde zu verwenden, also notierte, vorgegebene Akkorde durch andere zu ersetzen. Welche Freiräume sich dafür bieten, hängt stark vom melodischen und rhythmischen Geschehen und dem harmonischen Zusammenwirken der Harmonieinstrumente (z. B. Klavier oder Gitarre) und dem Bass ab, der in der Regel das Fundament einer Harmonie darstellt. Um die häufige Verwendung von Dominantsubstituten zu erklären, muss man zunächst die jeweiligen Optionstöne (Tensions) beachten.

Beispiel in C-Dur für die Dominante G7:

Dominante G7, beschränkt auf die Grundfunktionen Grundton, Terz und Septime (G, H und F). (Wegen der möglichen Alterierung der Quinte ist der Ton D in diesem Zusammenhang keine gemeinsame konstante Grundfunktion.)

Die möglichen Kombinationen von Tensions über diesen Grundklang sind:

- 9, ♯11, 13 = A, Cis, E (entspricht dem Tonmaterial der Mixo#11-Skala)

- ♭9, ♯9, ♯11, ♭13 = As, B (Ais), Cis, Es (entspricht dem Tonmaterial der alterierten Skala)

- ♭9, ♯9, ♯11, 13 = As, B (Ais), Cis, E (entspricht zusammen mit der Quinte D dem Tonmaterial der Halbton-Ganzton-Skala)

Der Ton C, der eigentlich Teil der mixolydischen Tonleiter ist, ist im funktionsharmonischen Kontext nicht als Harmonieton verwendbar, da er sich zur charakteristischen Dur-Terz extrem dissonant verhält (auch „avoid note“ genannt). Deswegen ist seine Wirkung als dissonanter Vorhalt umso wichtiger.

In allen drei Kombinationen von Tensions ist es möglich, den Basston (zum Beispiel G) durch seinen Tritonus (D♭) zu ersetzen. Bei dieser sogenannten Tritonussubstitution entsteht eine Spiegelung des jeweiligen Klanges: aus G7 alteriert wird D♭Mixolydisch ♯11 und umgekehrt. Die Töne von Dbmixo ♯11 sind also mit denen von G7alt. identisch. Das ist der Grund, warum sich bei einer II-V-I-Verbindung in C G7 durch D♭7 ersetzen lässt und so aus der Progression Dm7, G7alt., Cmaj7 diese Progression wird: Dm7, D♭7, Cmaj7.

Da beide Akkorde aus der gleichen Skala stammen, gelten für D♭7 allerdings andere Optionstöne als für den Ursprungsakkord G7: G7alt. kann neben Grundton, Terz und kleiner Septime die Erweiterungen ♭9, ♯9, ♭5 und ♯5 erhalten. D♭7 als Ersatzakkord für G7alt. kann hingegen nicht mit diesen Erweiterungen versehen werden, denn es gelten die Optionstöne von mixo ♯11 und die heißen 9, ♯11 und 13. Das bedeutet, dass man den D♭7 in diesem Kontext nicht mit den alterierten Spannungstönen ♭9, ♯9, ♭5 und ♯5 versehen kann – denn der Akkord wurde ja schon alteriert, weil er selbst der alterierten Skala entstammt. Richtig ist also hier beispielsweise Dm7 ı D♭9 ı C oder Dm7 ı D♭13 ı C oder Dm7 ı D♭7♯11 ı C. Jede II-V-I-Verbindung kann dabei einen Tongeschlechtswechsel vollziehen, denn die Auflösung der V. Stufe kann sowohl nach Dur als auch nach Moll erfolgen.[1]

Die Halbton- bzw. Ganztonskala ist an sich schon symmetrisch, ihre Struktur wiederholt sich im Kleinterz-Abstand, also auch im Tritonus-Verhältnis (2 kleine Terzen = Tritonus).

Die Verwendung von Substitutakkorden ist also keinesfalls willkürlich möglich und zugleich bei näherer Betrachtung ein ganz logischer Vorgang, dessen souveräne Handhabung zu den wichtigen Interaktiven Merkmalen beim Spielen von Jazz zählt, da Substitutakkorde häufig spontan und ohne vorherige Absprache gespielt werden.

Umdeutungen, Reharmonisationen und Alterationen gehören im Jazz zu den kreativen Freiheiten während der Improvisation, dem Arrangement und der Komposition. Gute Musiker können so aus bestehenden Stücken und Akkorden etwas völlig Neues schaffen.

Sekundärdominanten und Zwischendominanten

Stücke mit rein diatonischen Akkordfunktionen sind im Jazz heute selten. In früherer Zeit war es üblich, Lieder nur aus den Akkorden einer Tonart zu bilden. Es gab ein paar Regeln, die es erlaubten, chromatische Zwischenakkorde zu benutzen, doch spielte sich das alles in einem sehr engen tonalen Spektrum ab.

Frühe Aufnahmen und Transkriptionen früher Jazzstücke zeugen von dieser doch noch strengen Harmonik. Die Swingbands verwendeten eine schon ausgefeiltere Harmonik mit kleineren Schritten in der Stimmführung. Chromatische Durchgänge, gemischt mit diatonischen Akkordfolgen, hin und wieder eine außergewöhnliche Wendung wie etwa, statt der Durtonika (Dur6 oder Durj7) die Bluestonika (Septakkord) oder statt eines Mollseptakkordes einen Dominantseptakkord zu verwenden, wurden populär.

Die wesentliche Änderung setzte ein, als die Musiker begannen, Zwischenakkorde mehr zu betonen und ihre Spannungen auszuarbeiten. Im Grunde erzeugte man Spannungsfelder vor den „wichtigen“ Akkorden, indem man sich den Akkord, zu dem man hin wollte, als Tonika vorstellte und dann über dessen eigener Dominante das gewohnte Spannungs- und Auflösungsverhalten von der Dominante zur Tonika benutzte. Das tonale Gewicht änderte sich radikal, und eigentlich hätte nun jeder Akkord eines Stückes seine eigene Tonika sein können, wenn da nicht das Ohr gewesen wäre.

Während in der klassischen Harmonielehre alle Dominantakkorde, die sich nicht zur Tonika auflösen Zwischendominanten genannt werden, unterscheidet die Jazzharmonik solche, die sich zu einem diatonischen Akkord auflösen (Sekundärdominanten) und Substitutionsdominanten. Ein markantes Merkmal sind hier gemeinsame Töne und Töne, die ein ausgesprochenes Auflöseverhalten zum nächsten Akkord zeigen:

- Ausgangsfolge: Am7, Dm7 | Gm7, C7 | Fmaj7

- mit Sekundärdominanten: A7, Dm7 | G7, C7| Fmaj7

- Ausgangsfolge: Cmaj7 | Dm7, G7

- mit eingeschobener Sekundärdominante: Cmaj7, A7♭9 | Dm7, G7

- mit Ersetzung und eingeschobener Sekundärdominante: B6, A7♭9 | Dm7, G7

Jazzmusiker schreiben, um die Spannung zu steigern, gerne mal eine Dominante vor einen Akkord in einer bestehenden Akkordprogression, besonders wenn sie improvisieren. Die Verwendung von ersetzten oder eingeschobenen Akkorden ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was das Gefühl von harmonischer bzw. melodischer Spannung und Entspannung im Jazz ausmacht.

Im Dur-Kontext gibt es 5 Zwischendominanten:

- I7 als Zwischendominante zur Subdominante (V7/IV)

- II7 als Zwischendominante zur Dominante (V7/V), auch Doppeldominante

- III7 als Zwischendominante zur Tonikaparallele (V7/VI)

- VI7 als Zwischendominante zur Subdominantparallele (V7/IIm)

- VII7 als Zwischendominante zum Tonikagegenklang (V7/IIIm)

Kennzeichnend für eine Zwischendominante ist:

- die Zwischendominante steht auf einer diatonischen Stufe

- die Zwischendominante löst sich zu einem diatonischen Akkord auf

- die Zwischendominante enthält mindestens einen tonart-fremden Ton

In der Klassik ist „Zwischendominante“ bereits seit vielen Jahrzehnten ein feststehender Begriff. Im Englischen werden Dominantakkorde, die sich zu diatonischen Akkorden auflösen als „Secondary Dominants“ bezeichnet. Der Begriff Sekundärdominante wird bereits seit 1997 auch im deutschsprachigen Raum verwendet.

Modale Akkorde

Nachdem der Bebop die Harmonik des Jazz auf eine neue Ebene erhoben hatte, der harmonische Aufbau der Stücke mit der Zeit komplizierter und die Improvisation schwieriger wurde, fühlten sich viele Musiker in ihren Freiheiten eingeschränkt. Der Post-Bop mit seinen virtuosen Improvisationen und ausgefeilten Harmoniestrukturen (z. B. „Giant Steps“ von John Coltrane) stand im Gegensatz zum Cool-Jazz, dessen Merkmale einprägsamere Melodien, kühles Understatement in der Improvisation und ausgefeilte Arrangements sind.

Zu dieser Zeit wurden schon modale Konzepte in die Stücke eingebaut. Man begann, den Klang von Akkorden als Basis für die Improvisation zu verwenden und über deren Skalen (der Modus einer Skala, daher modal) zu improvisieren. Akkorde wurden auch sozusagen vertikal sequenzartig mit gleichen Intervallen aufgebaut, was zur Quartenharmonik, zu Vorhalten und Pentatoniken (Mollseptakkorde mit Undezime) führte. (Die klassischen Dur- und Mollakkorde leben ja gerade durch ihre unterschiedlichen und komplementären Intervallstrukturen aus großen und kleinen Terzen). Dies erlaubte dem Musiker, länger mit dem Klang des Akkordes zu arbeiten und diesen auszuloten, ganz im Gegensatz zu den schnellen Akkordwechseln des Be- oder Post-Bop. So enthielten Stücke nur noch zwei oder drei Akkorde (z. B. So What), die den Grundklang definierten. So gilt in „So What“ Dm als Tonika und die dazugehörige Skala ist Dorisch. Da Dorisch eine große Sexte und eine kleine Septime beinhaltet, ergeben sich daraus Spannungen, die selbst die Tonika verschleierten.

Das Begriffspaar Inside- und Outside-Spiel etablierte sich für innerhalb bzw. außerhalb der Skala. Das Tonmaterial zur Improvisation kommt hauptsächlich aus der verwendeten Skala und deren Ableitungen (z. B. Skalenakkorde und deren Tonmaterial). Die bisher angewendeten Techniken der Akkordsubstitution, des Ersetzens von Akkorden, und das Einschieben von Zwischendominanten wurden weiterhin, aber nun wesentlich freier verwendet. So konnte der Solist oder Begleiter eigene gedachte Kadenzen einbauen, um ein Outside-Gefühl zu erzeugen, während die anderen Musiker darauf reagierten. Die Improvisation wurde freier, verlangte aber auch ein größeres Maß an Reaktionsvermögen und vor allem ein sehr gutes Ohr.

An der Struktur der Akkorde selbst hatte sich nichts verändert, es wurde deren harmonische Funktion aufgelöst. Beispielsweise darf ein mit der zweiten Stufe assoziierter Moll-Septakkord nun für sich stehen, wodurch seine Klangfarbe betont wird und er nicht mehr nur als zweite Stufe wahrgenommen wird.

Modalität ist in der Musik nichts Neues. Die Stimmungen und Tonsysteme der östlichen Welt (z. B. Indien) erlauben es bis heute nicht zu modulieren (was kein Nachteil sein muss). So gibt es indische Musiker, die ihr Leben lang denselben Grundton verwenden. Ähnlich verhält es sich mit den frühen Kirchentonleitern. Mit der heute meistens verwendeten gleichstufigen Stimmung kann innerhalb von modalen Stücken die Tonart gewechselt werden.

Reharmonisation

Das Umdeuten, Ersetzen oder Hinzufügen von Akkorden in eine bestehende Akkordfolge nennt man Reharmonisation. Einerseits geschieht dies spontan während der Improvisation, andererseits werden so die Spannungsverhältnisse in bestehenden Melodien verändert.

Die Reharmonisation in der Improvisation geschieht oft mit klangverwandten Substituten oder an den Stellen, wo man Reharmonisationen geradezu erwartet (Dominant- und Subdominantsituationen).

Bei der Reharmonisation von Melodien gilt die Melodie als Basis, wobei dann durch die neu hinzugekommenen Harmonien neue Klangfarben entstehen. Dies ist vor allem für mehrstimmige Voicings wichtig, wobei die obere Stimme die Leadstimme spielt und die unteren Stimmen nach den neuen Akkorden ergänzt werden.

Form

Jede Musik hat eine Form, sei dies auch nur, wie im Freejazz, die Festlegung eines Anfangs und eines Endes, oder seien es die von Broadwaysongs vorgegebenen meist 32-taktigen Liedformen. Im Jazz wurde zwar versucht, mit der Form an sich zu brechen, doch der größte Teil der Jazzmusik wird in festgelegten Formen gespielt und eine Nicht-Form hat sich nie durchgesetzt. Eine Nicht-Form widerspricht dem musikalischen Prinzip von Spannung und Entspannung. Die Funktionsharmonik benötigt eine Form, um die typischen Spannungs- und Entspannungsmomente zu erzeugen.

Erstaunlicherweise sind viele Liedformen im Jazz symmetrisch. Gleiche Blöcke von musikalischem Geschehen lösen sich ab und bei aller Improvisation, Veränderung und Verschleierung bleibt die Form bestehen. Natürlich wurde es auch Mode, mitten in einer Form das Solo einem anderen Musiker zu übergeben, um das Formgefühl zu brechen (z. B. Miles Davis Quintett der 1950er-Jahre). Doch die Form an sich blieb immer bestehen, auch wenn aufgelockert durch Zwischenkadenzen oder Turnarounds.

Turnaround

Beim mehrfachen Wiederholen einer Akkordfolge während einer Improvisation entsteht, da in vielen Stücken Schluss- und Anfangsakkord identisch sind, an der Nahtstelle zwischen zwei Durchläufen ein Gefühl der harmonischen Stagnation. Um dies zu vermeiden, wird am Ende eines Chorus eine kurze Kadenzschleife eingefügt, die zum Anfang der Akkordfolge zurückführt.[2]

Die meisten Turnarounds basieren auf der Dur-Kadenz. Akkorde in den Turnarounds können durch Substitutionen ergänzt und variiert werden.

Mit der Zeit haben sich Turnarounds oder „Vamps“ (siehe auch harmonisches Ostinato) fest etabliert und sind Bestandteil vieler Jazzsongs.

Beispiele für Turnarounds in F:

Original in Dur (Fmaj7 | Fmaj7)

- Fmaj7, Dm7 | Gm7, C7 | (I-VI-II-V)

- Fmaj7, D7♭9 | Gm7, C7♭9 | (Mollstufen kann man durch Dominantseptakkorde ersetzen)

- Fmaj7, A♭9 | Gm11, G♭7♯11 | (mit Tritonus-Substitution)

- Am7, D7 | G7, C7 | (Am7 als III. Stufe von F oder als Fmaj9 ohne Grundton, G7 als Doppeldominante)

- A♭7♯11, A♭maj7 | Gm7, G♭7♯11 | (mit komplexeren Substitutionen)

- Fmaj7, A♭maj7 | D♭maj7, G♭maj7 | (Tadd-Dameron-Turnaround)

Original in Moll (Fm7 | Fm7)

- Fm7 | Gm7♭5, C7 | (I-II-V)

- Fm7, Dm7♭5 | Gm7♭5, C7 | (I-VI-II-V)

Zusammenspiel

Grundsätzlich kann man sich jeden Moment in der Jazzmusik als einen Klang oder einen Akkord vorstellen. Die verschiedenen Instrumentierungen einer Formation übernehmen bis heute und mit wenigen Ausnahmen ihre vorgesehenen Register, d. h. der Bass spielt tiefe Töne, Piano oder Gitarre Töne aus dem mittleren Bereich zur Begleitung und das Soloinstrument spielt die hohen Töne. So entsteht ein wandelbares Klanggebilde, das heute in sich alle Freiheiten bietet.

Im Gegensatz zu früherem Jazz arbeiten Bass und Begleitinstrumente genau so mit der Harmonik, wie der Solist den Klang des gerade gespielten Akkordes verändert. Ein Solist hört zum Beispiel, wohin die Rhythm-Section will, zum Beispiel Bass und Piano spielen eine sich chromatisch nach unten verschiebende Akkordfolge, die sich zwangsläufig in den nächsten Ruhepunkt auflösen wird (oder eben nicht) und der Solist folgt dem chromatischen Ablauf. Oder umgekehrt, der Solist greift eine bestimmte Melodie auf oder gibt durch eine prägnante Melodieführung Farben vor und die Begleiter gehen mit der Auswahl ihrer Begleitakkorde, Phrasierung und Rhythmik darauf ein.

Hören und Lernen

Um die Harmonik des Jazz zu erfassen, reicht es leider nicht, diese theoretisch auszuführen. Jazz ist Musik, an der viele kleine Facetten nicht erklärt werden können, sondern gehört werden müssen. So erst wird der Unterschied der beiden Saxofonisten Ben Webster und Lester Young klar, obwohl diese den gleichen Stil spielen. Ein Großteil des Wissens und vor allem das Spüren des Auflösungsverhaltens von Akkorden kann nur durch Hörerlebnisse und, wenn das Bedürfnis besteht, Jazz selbst zu spielen, durch ein Hörtraining vermittelt werden.

Heute wird Jazz an Schulen gelehrt, das vermittelte Material ist inzwischen immens und die didaktischen Inhalte entwickeln sich ständig weiter.

Es ist auch möglich, außerhalb von schulischen Institutionen Jazz zu lernen. Wesentliche Elemente dabei sind das Hören von Jazz, das Spielen von Jazz und das Transkribieren der Musik, die einem gefällt, sowie ausgiebige Besuche von Jam-Sessions. Jazz ist eine anfangs sehr schwierig scheinende Musik, die jedoch nach und nach einfacher wird, die hauptsächliche Arbeit findet sich aber im Lernen des Instrumentes.

Jazzharmonik und andere Harmonielehren

Die Harmonik des Jazz unterscheidet sich im Grundsatz nicht von jener anderer Formen der tonalen Musik. Allerdings besitzt sie einige Besonderheiten, die beachtenswert erscheinen. Ganz im Gegensatz zur indischen oder balinesischen Musik, die Intervalle benutzen, die in der westlichen Musik nicht verwendet werden (Shrutis). Im Extremfall kann ein modernes klassisches Stück klingen wie ein Jazztune oder umgekehrt. Der Unterschied liegt dann nur noch im Verhältnis Improvisation zu Komposition.

Im Jazz ergeben sich durch das Repertoire, die Improvisation und die Tradition (Hörgewohnheit) harmonische Möglichkeiten, die in der klassischen Musik zwar auch beschrieben werden, aber deren Wichtigkeit eine andere ist. So wird heute auch die klassische Musik von den Konzepten im Jazz beeinflusst. Zum Beispiel die Verwendung von jazzigen Farbtönen in Akkorden, die Verwendung von Jazz-Kadenzen, das Verwenden des Septakkords als Tonika usw. Ein frühes Beispiel dafür ist George Gershwins „Rhapsody in Blue“, ein aktuelleres die Komposition City Noir von John Adams.

Im Free Jazz wurde das traditionelle Regelsystem zwar außer Kraft gesetzt, aber es wurden keine neuen Regeln entwickelt (wie sie etwa in der europäischen Kunstmusik beim Übergang in die Zwölftonmusik und den Serialismus entstanden). „Der Jazz der Gegenwart, soweit er nicht retrospektiv ausgerichtet ist und dem herkömmlichen Regelsystem folgt, ist keineswegs prinzipiell ›unharmonisch‹, wohl aber entwickelt er von Fall zu Fall seine eigene Form der Harmonik. Er ist harmonisch frei.“[3]

Siehe auch

Literatur

- Herbert Hellhund: Jazz. Harmonik, Melodik, Improvisation, Analyse. Philipp Reclam jun., Ditzingen 2018, ISBN 978-3-15-011165-9.

- Carlo Bohländer: Harmonielehre (= Edition Schott. 5202). Schott, Mainz u. a. 1961.

- Wolf Burbat: Die Harmonik des Jazz (= dtv 30140). 6. Auflage, gemeinschaftliche Ausgabe. Deutscher Taschenbuch-Verlag u. a., München u. a. 2002, ISBN 3-423-30140-6.

- Richard Graf, Barrie Nettles: Die Akkord-Skalen-Theorie & Jazz-Harmonik. Advance Music, Rottenburg/N. 1997, ISBN 3-89221-055-1.

- Frank Haunschild: Die neue Harmonielehre. Ein musikalisches Arbeitsbuch für Klassik, Rock, Pop und Jazz. Band 1. Erweiterte und überarbeitete Auflage. AMA-Verlag, Brühl 1997, ISBN 3-927190-00-4.

- Axel Jungbluth: Jazz-Harmonielehre. Funktionsharmonik und Modalität. Schott, Mainz u. a. 1981, ISBN 3-7957-2412-0.

- Axel Jungbluth: Praxis Jazz-Harmonisation. Anleitung zum Harmonisieren. Schott, Mainz u. a. 1989, ISBN 3-7957-0125-2.

- Frank Sikora: Neue Jazz-Harmonielehre. Verstehen, Hören, Spielen. Von der Theorie zur Improvisation (= Schott Pro line. 1032). 8. Auflage. Schott, Mainz 2012, ISBN 978-3-7957-5124-1.

- Gerald Smrzek: The Book Of Chords. Edition Canticum, Wien 2005.

- Joe Viera: Grundlagen der Jazzharmonik (= Reihe Jazz. 2). 9., bearbeitete und erweiterte Auflage. universal edition, Wien 1983, ISBN 3-7024-0085-0.

Weblinks

- Jazz Handbook von Jamey Aebersold (pdf, 8 MB)

Einzelnachweise

- Peter Autschbach: Jazzgitarrenbu.ch. Schott Music, Mainz 2021, ISBN 978-3-7957-9934-2, S. 76.

- Frank Sikora: Neue Jazz-Harmonielehre. Verstehen, Hören, Spielen. Von der Theorie zur Improvisation. 3. Auflage. Schott, Mainz 2003, ISBN 3-7957-5124-1, S. 223.

- Ekkehard Jost: Harmonik. In: Wolf Kampmann (Hrsg.), unter Mitarbeit von Ekkehard Jost: Reclams Jazzlexikon. Reclam, Stuttgart 2003, ISBN 3-15-010528-5, S. 622 f.