Baumwollspinnerei Kolbermoor

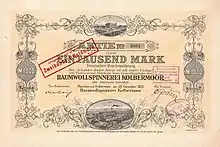

Die Baumwollspinnerei Kolbermoor war ein Industrieunternehmen in Kolbermoor in Bayern. Angeregt durch die Vorstellung, die große Wasserkraft der Mangfall, den Torfreichtum dieser Stadt und die günstige Bahn- (Mangfalltalbahn) und Verkehrsanbindung zu nutzen, ist das Unternehmen durch das Streben von Theodor von Haßler[1] als Aktiengesellschaft gegründet worden.[2]

Unternehmensgeschichte

Vor dem Bau der Baumwollspinnerei musste die Mangfall auf einer Länge von 2,7 km begradigt, ein ebenso langer Werkskanal gebaut und die Mangfallwildnis gerodet und planiert werden. Im März 1861 begann der Bau der Fabrik. Zur gleichen Zeit sind zwischen Mangfall und Kanal sechs Wohnhäuser, zwei Brücken und eine Verbindungsstraße von der Landstraße bis zur Bahnhaltestelle Kolbermoor entstanden. Am 2. Januar 1863 konnte in dem sechsstöckigen Hauptgebäude der Betrieb mit 11.000 Spindeln bereits aufgenommen werden. Ein Jahr später arbeiteten 41.000 Spindeln zur Garnherstellung. Am 26. November 1898 wurde die Spinnerei innerhalb weniger Stunden vernichtet. Morgens um 8.30 Uhr brach im 4. Stockwerk des Hauptgebäudes Feuer aus. Die Ursache wurde nie restlos aufgeklärt. Bei den vorhandenen Mengen brennbarer Stoffe griff das Feuer schnell um sich, so dass alle Versuche, es im Keim zu ersticken, erfolglos blieben. An eine Rettung des sechsstöckigen Hauptgebäudes war nicht mehr zu denken.

Trotz des Brandes und enormer finanzieller Belastungen entschied sich die Spinnereileitung zum Wiederaufbau, der noch 1899 fertiggestellt wurde. Mit einem großen Fest für die Arbeiter wurde am 18. August 1900 die Wiederinbetriebnahme gefeiert. Die Spinnereileitung entschied sich anstelle des sechsstöckigen Baus für zwei Gebäude mit je drei Stockwerken an beiden Seiten des Werkkanals. Mit dieser Entscheidung wollte man im Falle eines erneuten Feuers die Produktion aufrechterhalten. So wurde der Spinnereineubau 1899 mit dem Ostflügel und 1908 mit dem Westflügel errichtet.

1941 bis 1945 – Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit

Heinrich Roeckl, Chef der Handschuhfabrik Roeckl in München[3], NSDAP-Mitglied und „Wehrwirtschafts-Führer“, saß seit 1918 im Aufsichtsrat der Baumwollspinnerei Kolbermoor. Er nutzte dies, um 1941 eine Teilproduktion für Gasmasken dort aufzubauen, ab 1943 produzierte er gemeinsam mit der Berliner Auergesellschaft. Roeckl beschäftigte zeitweise 226 Fremdarbeiterinnen und 220 weibliche Häftlinge des Gefängnisses Aichach,[4] ab Juli 1944 auch Gefangene der Strafanstalt Bernau.[5] Dazu wurde eine große Baracke für 100 Personen errichtet, nur eine von mehreren im Umfeld der Baumwollspinnerei.[6] Gearbeitet wurde hier im Zweischichtbetrieb rund um die Uhr.[5]

BMW dezentralisierte seine Rüstungsproduktion aufgrund zunehmender Luftangriffe und verlagerte seine Entwicklung für Triebwerks- und Raketenantriebe ebenfalls nach Kolbermoor. Nach Besichtigungsfahrten ab Ende Februar 1944[7] wurden im April etwa 250 ausländische Arbeiter von BMW München in die Baumwollspinnerei gebracht, um dort Maschinen zu demontieren und Platz für die eigene Entwicklung und Produktion zu schaffen.[3] Im Mai begann die Produktion, unter dem Namen „Baumwollspinnerei Werk II“[6] wie unter dem Decknamen „Kohle“.[8] Geplant waren 1200 bis 1500 Arbeitskräfte, eingesetzt waren mindestens 650 Zwangsarbeiter mit einer Wochenarbeitszeit von 72 Stunden,[6] ab Juli auch politische Gefangene, „Kriegstäter“ der „Außenarbeitsstelle 13b Kolbermoor“ des Strafgefangenenlagers Bernau.[5] Die Schutzpolizei rühmte sich, gemeinsam mit dem BMW-Werkschutz „scharf durchzugreifen“. Im November 1944 waren insgesamt 1188 Mitarbeiter beschäftigt und 325 Maschinen[7] auf über 8900 Quadratmetern eingesetzt.

In Kolbermoor wurde so das flüssigkeitsbetriebene Raketentriebwerk BMW 109-548 entwickelt, wie auch die Teile gefertigt. In Bruckmühl wurden sie zusammengebaut, von Dezember 1944 bis April 1945 entstanden 1100 Prototypen.[7] Diese Triebwerke waren 22 Kilogramm schwer und für das Luftkampfgeschoß Kramer X4 konzipiert.[9]

Ab 1946–1993 – heute – Renovierung und Umstrukturierung der ehemaligen Baumwollspinnerei

Nach dem Krieg wurde in der Baumwollspinnerei bis ins Jahr 1993 gearbeitet und produziert. Von 1993 bis 2006 lag das gesamte Gelände brach, es wurde nur von einzelnen kleineren Unternehmen genutzt. 2006 übernahm ein Investor das gesamte Gelände und begann mit der erfolgreichen Renovierung des Spinnereineubaus. Zwischen 2008 und 2011 erfolgte die Sanierung des Industriedenkmals; es stellt nach Abschluss 12.000 m² Wohn- und Bürofläche sowie eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen. Das ehemalige riesige Spinnereigebäude beherbergt inzwischen 42 moderne Loftwohnungen auf der Süd- und Westseite des Gebäudes sowie ca. 5000 m² Bürofläche. Das komplette Kellergeschoss der Spinnerei dient als Tiefgarage. In den Obergeschossen konnten die wesentlichen historischen Bauteile wie Kappendecken, Guss- und Betonsäulen, altes Außenmauerwerk weitgehend erhalten werden. Seit 2014 ist dort die Akademie der Bildenden Künste an der Alten Spinnerei angesiedelt.

Fotos

Das Gebäude aus dem Jahr 1862, das bei einem Brand 1898 völlig zerstört wurde

Das Gebäude aus dem Jahr 1862, das bei einem Brand 1898 völlig zerstört wurde Dasselbe Gebäude kurz nach dem Brand

Dasselbe Gebäude kurz nach dem Brand Luftaufnahme aus dem Jahr 1935

Luftaufnahme aus dem Jahr 1935 Das renovierte Hauptgebäude der ehemaligen Baumwollspinnerei Kolbermoor (Frontansicht von Osten)

Das renovierte Hauptgebäude der ehemaligen Baumwollspinnerei Kolbermoor (Frontansicht von Osten)

Literatur

- Hannelore Sperber: Untersuchungen zur geschichtlichen Entwicklung der Spinnerei in Kolbermoor und ihrer Bedeutung für die Stadt, ZA Pädagogische Hochschule der Universität München, SS 1969, bes. S. 18–60; Denkschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Baumwollspinnerei Kolbermoor 1862–1912, München 1912

- Veronika Diem: Fremdarbeit in Oberbayern – Studien zur Geschichte der Zwangsarbeit am Beispiel Rosenheim und Kolbermoor – 1939 bis 1945. Beilage. In: Jahrbuch zur Geschichte Kolbermoors. Band 1. Geschichtswerkstatt Kolbermoor, Kolbermoor 2005, OCLC 238407445, 5.2.2 Strafgefangene aus Bernau am Chiemsee, Lebenau und Aichach, S. 68–77 (222 S., Zugleich Universität München, Magisterarbeit, 2004).

Weblinks

- Frühe Dokumente und Zeitungsartikel zur Baumwollspinnerei Kolbermoor in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- Architekt Christoph Fuchs, Kolbermoor: Komplettsanierung und Nutzungsänderung eines denkmalgeschützten Industriegebäudes, Spinnerei Kolbermoor auf fuchsarchitekten.de: „Größe: ca. 12.000 qm Wohn-und Bürofläche, Tiefgarage mit 95 Stellplätzen“

Einzelnachweise

- Stadtarchiv Augsburg (Memento vom 20. April 2014 im Internet Archive)

- Bayerisches Wirtschaftsarchiv München, Spinnerei und Weberei Pfersee GmbH, Werk Kolbermoor (Seite dauerhaft nicht mehr abrufbar, festgestellt im Juni 2023. Suche in Webarchiven)

- Veronika Diem: Fremdarbeit in Oberbayern – Studien zur Geschichte der Zwangsarbeit am Beispiel Rosenheim und Kolbermoor – 1939 bis 1945. Beilage. In: Jahrbuch zur Geschichte Kolbermoors. Band 1. Geschichtswerkstatt Kolbermoor, Kolbermoor 2005, OCLC 238407445, S. 131, 148 (222 S.).

- Winfried Nerdinger: Ort und Erinnerung – Nationalsozialismus in München. Hrsg.: Architekturmuseum TU München. 2. Auflage. Pustet, Salzburg/München 2006, ISBN 978-3-7025-0528-8, Wirtschaft und Industrie, S. 121 (227 S., zur Ausstellung „Ort und Erinnerung - Nationalsozialismus in München“ im Architekturmuseum TU München in der Pinakothek der Moderne vom 22. Februar bis 28. Mai 2006).

- Veronika Diem: Fremdarbeit in Oberbayern – Studien zur Geschichte der Zwangsarbeit am Beispiel Rosenheim und Kolbermoor – 1939 bis 1945. Beilage. In: Jahrbuch zur Geschichte Kolbermoors. Band 1. Geschichtswerkstatt Kolbermoor, Kolbermoor 2005, OCLC 238407445, 5.2.2 Strafgefangene aus Bernau am Chiemsee, Lebenau und Aichach, S. 71–76 (222 S., Zugleich Universität München, Magisterarbeit, 2004 / über die Verknüpfung der Strafgefangenenanstalten Bernau und Lebenau (Laufen) mit der Zwangsarbeit).

- Veronika Diem: Fremdarbeit in Oberbayern – Studien zur Geschichte der Zwangsarbeit am Beispiel Rosenheim und Kolbermoor – 1939 bis 1945. Beilage. In: Jahrbuch zur Geschichte Kolbermoors. Band 1. Geschichtswerkstatt Kolbermoor, Kolbermoor 2005, OCLC 238407445, S. 153–158 (222 S.).

- Constanze Werner: Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit bei BMW. Oldenbourg, München 2006, ISBN 978-3-486-57792-1, 2.9. Kooperation mit SS und OT: Das ΒMW-Management und die Aktivitäten zur Untertageproduktion, S. 309, 336 f. (447 S., Im Auftrag von MTU Aero Engines und BMW Group / Zugleich Dissertation, Universität München 2004 / Siehe auch Tabelle „Tab. 22: BMW-„Verlagerungskommandos“ des KZ Dachau der Werke München und Allach“).

- Veronika Diem: Fremdarbeit in Oberbayern – Studien zur Geschichte der Zwangsarbeit am Beispiel Rosenheim und Kolbermoor – 1939 bis 1945. Beilage. In: Jahrbuch zur Geschichte Kolbermoors. Band 1. Geschichtswerkstatt Kolbermoor, Kolbermoor 2005, OCLC 238407445, S. 179, 184 (222 S.).

- 109-548 (P3378). In: bmw-grouparchiv.de. BMW Group, abgerufen am 10. September 2022 (Signatur FD-679-1): „Flüssigkeitsraketentriebwerk für das Luftkampfgeschoß Kramer X-4. […] die Förderung erfolgte mit 120 atü Preßluft. Gesamtgewicht 22 kg, Maximalschub 140 kp, Brenndauer 22 Sekunden.“