বর্ণালি

সূর্যের সাদা আলো যদি কোনো প্রিজমের ভেতর দিয়ে চালনা করা হয় তাহলে তা বিভিন্ন বর্ণের আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আলাদা আলাদা প্রতিসরণ কোনে প্রতিসরিত হওয়ার ফলে এমনটি হয়ে থাকে। বিভিন্ন বর্ণের আলোর এ সমাহারকে বর্ণালি বলা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Spectrum।

ইতিহাস

১৭শতকের দিকে স্যার আইজাক নিউটন সূর্যের সাদা আলোকে প্রিজমের মধ্য দিয়ে চালনা করে দেখেছিলেন যে সাদা আলো থেকে সাতটি বর্ণ তৈরি হয়। এগুলো হলো বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এভাবে বর্ণালি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের কিছুকাল পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ওয়ালস্টোন সাত রঙ্গের বর্ণালির মধ্যে কিছু কালো রেখা খুঁজে পান। পরবর্তীতে এই কালো রেখা নিয়ে গবেষণা করেন জার্মান বিজ্ঞানী জোসেফ ফ্রনহফার। সূর্যালোকের এই কালো বর্ণালিকে বিজ্ঞানির নামানুসারে নামকরণ করা হয় ফ্রনহফার বর্ণালি। ফ্রনহফারের মৃত্যুর পর বিজ্ঞানী কার্শফ ও বুনসেন বর্ণালি নিয়ে পুনরায় গবেষণা শুরু করেন। তবে তাঁদের গবেষণার বিষয় সৌর বর্ণালি ছিল না। তাঁরা সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত জলে কাপড় ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তারা দেখেন হলুদ বর্ণ বাদে অন্য সাতটি রঙ এর অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীতে আরো সামান্য পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, হলুদ বর্ণালিটি এসেছে সোডিয়াম থেকে, ক্লোরিন থেকে নয়। এভাবে তারা বর্ণালি ব্যবহার করে মৌল শনাক্তকরণ এর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কারণ ঘটনা থেকে এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রতিটি মৌলেরই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণালি বিদ্যমান এবং একটি মৌলের বর্ণালি অন্য মৌলের বর্ণালির সাথে মিলবে না। [1]

বিভিন্ন প্রকার বর্ণালি

শুদ্ধ বর্ণালিঃ প্রিজমের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো চালনা করার পরে যদি আলোর সাতটি বর্ণ (বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল) স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তবে সেধরনের বর্ণালি হলো শুদ্ধ বর্ণালি। এক্ষেত্রে প্রিজম হতে প্রতিসরিত আলো অর্থাৎ সাতটি বর্ণ আলাদাভাবে পর্দায় পড়ে। সাদা রশ্মির মাঝের বর্ণগুলো ক্রমানুযায়ী অবস্থান করে।

অশুদ্ধ বর্ণালিঃ এক্ষেত্রে সাদা বর্ণের আলোসমূহ আলাদাভাবে পর্দায় না পড়ে এক বর্ণের আলো অন্য বর্ণের আলোর উপরে উপরিপাতিত হয়। ফলে আলোক বর্ণসমূহ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। এই বর্ণালিকে অশুদ্ধ বর্ণালি বলে। [2]

উজ্জ্বল বর্ণালিঃ পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন উচ্চ কক্ষপথ হতে নিম্ন কক্ষপথে আসার সময় যে বর্ণালির উদ্ভব হয় তাকে উজ্জ্বল বর্ণালি বলা হয়।

অনুজ্জ্বল বর্ণালিঃ অপরদিকে, পরমাণুতে কোনো ইলেক্ট্রন যখন নিম্ন শক্তিস্তর হতে উচ্চ শক্তিস্তরে গমন করে তখন ইলেক্ট্রনটি শক্তি শোষণ করে। এর ফলে যে বর্ণালির সৃষ্টি হয় তাকে অনুজ্জ্বল বর্ণালি বলে।

রেখা বর্ণালিঃ কোনো গ্যাসের মধ্যে লঘু চাপে তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি প্রয়োগ করলে সেই গ্যাসীয় পরমাণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়। ফলে রশ্মি বিকিরিত হয়। একে রেখা বর্ণালি বা পারমাণবিক বর্ণালি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গুচ্ছ বর্ণালিঃ কোনো গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তড়িচ্চুম্বকীয় রশ্মি প্রয়োগ করা হলে বর্ণালিতে কাছাকাছি কয়েক গুচ্ছ রেখা দেখা দেয়। এ ধরনের বর্ণালিকে গুচ্ছ বর্ণালি বলা হয়। এর অপর নাম আণবিক বর্ণালি।

নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালিঃ কোনো কঠিন বস্তুতে মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত করা হলে উক্ত উত্তপ্ত পদার্থ বর্ণালি নিঃসরণ করে। একে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালি বলে।

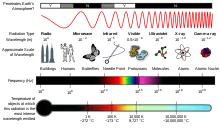

উপর্যুক্ত বর্ণালির পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বর্ণালি দেখা যায়। যেমনঃ তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালি, NMR বর্ণালি, হাইড্রোজেন বর্ণালি, মাইক্রোওয়েভ বর্ণলি, কম্পন বর্ণালি, দৃশ্যমান বর্ণালি, ESR বর্ণালি, ইলেক্ট্রন বর্ণালি, নিকট-অবলোহিত বর্ণালি। [3]

পদার্থে বর্ণালির প্রভাব

বর্ণালির ফলে পদার্থে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য এর সৃষ্টি হয়। যেমনঃ

ক. প্রতিপভাঃ তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ শোষণ করার ফলে কিছু পদার্থে প্রতিপভা দেখা দেয়। অর্থাৎ, উক্ত পদার্থটি শোষিত আলোকরশ্মি নির্গমন করতে থাকে যা শোষিত আলোকরশ্মির চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয়, একে প্রতিপভা বলে। [4]

খ. অনুপ্রভাঃ রশ্মি শোষন করার পরে সরিয়ে নেওয়ার পরেও(সাদা আলো হতে) কিছু পদার্থ আলো দিতে থাকে। এ ঘটনাকে অনুপ্রভা বলে। MgS এ ধর্ম প্রদর্শন করে।

গ. স্বতঃপ্রভাঃ কিছু পদার্থ দিনের বেলায় সৌর শক্তি শোষন করে রাতের বেলায় আলো বিকিরণ করতে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিকিরণকাল নির্দিষ্টও থাকে না। এই ঘটনাকে স্বতঃপ্রভা বলা হয়।

ব্যবহার

১. UV (আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি) সাধারণত শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন ক্যান্সার নিরাময়ে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে, দাঁতের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করা হয়। [5] জাল টাকা শনাক্তকরণেও আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করা হয়। [6]

২. IR (ইনফ্রারেড রশ্মি) জৈব ও অজৈব রসায়নে ব্যবহার করা হয়। কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণে এটি যথেষ্ট উপযোগী রশ্মি।[7] ক্যান্সার নির্ণয়ে, মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয় ও স্ট্রোক চিকিৎসায় ইনফ্রারেড রশ্মি ব্যবহৃত হয়। ইনফ্রারেড রশ্মির বেশি ব্যবহার চিকিৎসাক্ষেত্রে দেখা যায়।

৩. NMR (নিউক্লিয়ার ম্যাগ্নেটিক রেজোন্যান্স) রশ্মি প্রয়োগের ফলে কোনো রাসায়নিক পদার্থের আণবিক ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা যায়।[8] এছাড়াও NMR ব্যবহার করে MRI (ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং) এর সাহায্যে পরমাণুর চৌম্বক ধর্ম কাজে লাগিয়ে ক্যান্সার রোগ শনাক্ত করা হয়।

৪. কোনো মৌলকে বুনসেন বার্নারে অধিক উদ্বায়ী পদার্থের সাহায্যে উত্তপ্ত করলে সেই মৌলের বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণ উড়ে যায়। এর ফলে মৌল শনাক্ত করা যায়।

তথ্যসূত্র

- "নক্ষত্রের হাঁড়ির খবর"। ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- "read বর্ণালি (Spectrum) at bengalstudents.com"। ২৭ জুন ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন প্রথম পত্র (পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ) লেখকঃড. গাজী মোঃ আহসানুল কবির

- "প্রতিপভা"। ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- "Ultraviolet Ray"। ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- "Using UV for counterfeit detection"। ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- "Infrared Spectroscopy"। ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।

- "NMR & MRI"। ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২১।